北海道札幌英藍高等学校

北海道札幌英藍高等学校

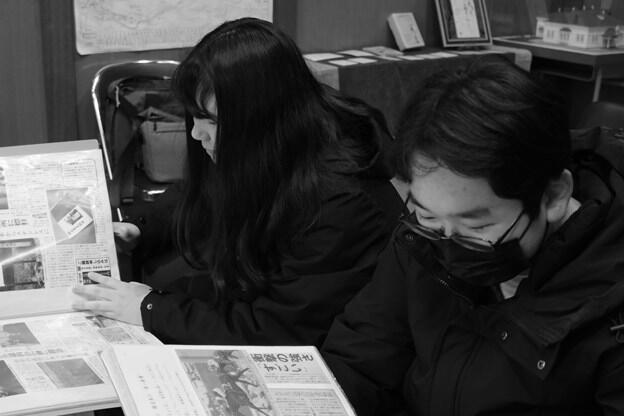

郷土研究部12月の活動は、12月13日(土)に真駒内のエドウィン・ダン記念館を見学しました。一昨年、現3年次生が1年次生の時に訪問して以来で、前回は春に行きましたが今回は雪の積もる中で、周りの風景の違いも楽しめました。今回は3年次生1名、2年次生2名、1年次生2名、顧問の菊池教諭の計6名での活動となりました。

地下鉄南北線真駒内駅改札前に集合し、徒歩で現地へ向かいました。

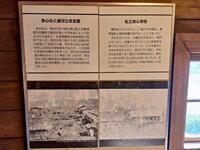

エドウィン・ダン(Edwin Dun、1848年7月19日 - 1931年5月15日)は、アメリカ合衆国の獣医師で明治期日本のお雇い外国人として北海道開拓使に雇用され、真駒内牧牛場の設立を指導するなど、北海道における畜産・酪農業の発展に大きく貢献しました。また後に外交官、実業家としても日本で活躍しました。こちらの記念館では、ダンの人生を描いた一木万寿三画伯による油絵や貴重な写真が解説とともに多数展示されており、大変見応えのあるものになっています。当日は寒さもあってか(?!)見学者は私たちだけで、スタッフの方から丁寧にご説明をいただけました。

ひととおり説明を受けた後、自分たちが興味のある展示を選んで見学しました。また資料室には写真や新聞記事・書籍などが多数あり、それらについても解説をいただき、理解を深めることが出来ました。

生徒たちは、以下のような感想を述べていました。

・前回訪問した時よりも資料が増えていて、新たな知識を得ることができた。

・卒業までにもう一度行って後輩たちにも見せたかったので、行くことができて良かった。

・エドウィン・ダンの一生を、絵本を読んでいるかのように知ることができた。情報量の多い一日だった。

・エドウィン・ダンが自分の好きな馬と関係が深いことが分かり、より詳しく知りたくなった。

・真駒内の栄えた街並みが、元々は広大な牧場だということを知りとても驚いた。

・エドウィン・ダンはクラーク博士ほど有名ではないけれど、北海道開拓・アメリカの外交官・日本で石油会社を設立など、たくさんの功績があることが分かった。

次回は、冬の円山動物園見学を予定しています。

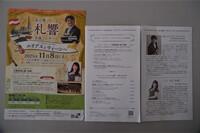

郷土研究部11月の活動は、11月8日(土)に毎年恒例となった「豊平館見学・札響演奏会鑑賞」を行いました。豊平館と演奏会会場の札幌コンサートホールKitaraはどちらも中島公園内に位置しており、歴史的建造物の見学と音楽鑑賞を同じタイミングで楽しむことができました。今回は2年次生3名、1年次生2名、顧問の菊池教諭の計6名での活動となりました。

地下鉄南北線中島公園駅改札前に集合し、最初に豊平館へ向かいました。当日は午前中に雪が降り、紅葉と雪が公園内で美しく映えていました。

豊平館は、北海道開拓使が開拓使直営の洋風ホテルとして1880年(明治13年)11月に建築したのが始まりで、明治・大正・昭和と3代に渡り天皇家が訪れた由緒ある建物です。1964年(昭和39年)には国の重要文化財に指定されていて、2011年(平成23年)までは市営結婚式場、現在は交流施設として歴史的な展示物の紹介や演奏会会場、会議室としての利用など様々な形で活用されています。またボランティアガイドも常駐していて、本校も過去に何度かお世話になっています。今回もご案内をいただいて、豊平館見学を通して明治時代から現在に至るまでの北海道開拓と札幌の歴史を知ることができました。

1年次生2名が写真部を兼部していることもあり、生徒たちは豊平館の内外で写真撮影も楽しんでいました。

豊平館見学後は、隣接する札幌コンサートホールKitaraへ向かいました。こちらでもホール内外で写真撮影も楽しみました。

今回も札響ボランティアの「ピリッキー」さんのご厚意で、演奏会にご招待いただきました。札響名曲コンサート「エリアスとウィーンへ」というタイトルで、ヨハン・シュトラウスの生誕200年を記念して親しみやすい作品を集めたコンサートを楽しみました。

出演者は以下の通りでした。(敬称略)

*********************************

指揮:エリアス・グランディ(首席指揮者)

ソプラノ:中江早希(北海道出身) 管弦楽:札幌交響楽団

*********************************

生徒たちは、特にソプラノ歌手の声量やダイナミックなオーケストラの響きに感銘を受けていたようでした。また初めてKitaraでオーケストラの生演奏を鑑賞する、という生徒もいて大変貴重な機会にもなりました。

生徒たちは、以下のような感想を述べていました。

・豊平館は昨年も行きましたが、この1年で様々な知識を身につけたおかげで、館内での説明をより深く理解することができた。

・雪に囲まれたKitaraホールは初めてで、昨年とは全く違う雰囲気を感じることができた。

・3年連続で名曲コンサートを聴きに来たが、ソプラノ歌手の歌声を聴くのは初めてで、後ろから聴いているのに想像以上に声がよく響いていて感動した。

・豊平館は当時の内装を復元していたり、また昔の名残がそのまま残っていたり、大変興味深かった。

・Kitaraホールは楽器の音や人の声、息遣いがあんなに聴こえてくるのかと驚いた。またオーケストラが1曲1曲に情景やストーリーを思い起こさせる演奏をしているのがすごくて、自分でも聴きに来たいと思った。

・後ろの席からでも迫力がすごかったので、正面から聴いたらどうなるのかも気になった。

・ホールが丸くなっていて、どこにいてもしっかり音が聴こえてくるのに驚いた。後ろの席だったので、指揮者の指揮の様子を見ることができた。ソプラノの人はこちらを向いていないのにすごく声が聴こえていたので、正面からも聴いてみたいと思った。

・中島公園内が紅葉と雪でとてもきれいだった。写真をたくさん撮れてよかった。

・豊平館が元々は別の場所にあったとか、中島公園内の芸術作品についてなど、新しいことをたくさん知ることができた。

来月は、真駒内にあるエドウィン・ダン記念館を見学する予定です。

10月の活動は10月18日(土)、北海道博物館へ行きました。昨年同様、先月の北海道開拓の村からこちらへと、北海道をより深く学ぶための北海道つながりの訪問となりました。3年次生は面接試験、2年次生は見学旅行準備もあり参加者が少なめでしたが、新入部員の1年次生を含めて2年次生1名、1年次生2名、顧問の菊池教諭・山口教諭の計5名での活動となりました。

地下鉄東西線新札幌駅に集合し、バスで現地へ向かいました。

最初に入り口付近のプロローグ「北の南の出会い」の場所で、昨年と同じく菊池教諭の大学時代の後輩である学芸員の会田理人さんに、博物館の概要等を説明いただきました。会田さんが長野県出身ということから、山口教諭より北海道と長野県の比較、長野県の特徴などの質問が出て、昨年とは違ったお話も聞くことができて大変有意義でした。

その後、1階の第1テーマ「北海道120万年物語」・第2テーマ「アイヌ文化の世界」の展示から見学を始めました。理科や考古学で学ぶ古い時代から、歴史で学ぶアイヌと和人の関わりや北海道開拓について、菊池教諭の簡単な解説も交えながら見学を進めましたが、生徒たちは興味津々ながらそれ以上に情報量の多さに驚いていたようでした。

2階の第3テーマ「北海道らしさの秘密」・第4テーマ「わたしたちの時代へ」・第5テーマ「生き物たちの北海道」の展示はやや駆け足の見学となりましたが、戦前・戦後の人々の生活ぶりや、北海道の自然を改めて学ぶことが出来ました。生徒たちは熱心に見入っていました。

生徒たちは以下のような感想を述べていました。

・床に描いてあった世界地図を見て日本の大きさに驚くとともに、見る方向によって考え方が変わることが分かり、日本のことを新しく考えるきっかけとなった。

・以前の巡検で熊送りの動画を見た時からアイヌ民族と熊の関係が気になっていて、今回の見学で理解が深まった。

・北海道には弥生時代がなく(稲作もしておらず)、続縄文時代があったことを初めて知った。

・アイヌの大人の女性が口の周りや腕などにタトゥーをしていたことに驚いた。

・アイヌ人の顔立ちが日本人と違ってかなり彫りが深く、沖縄の人たちと似ていることが分かった。

・情報量が多すぎて最後まで見学できなかったので、家族とも来てみたいと思った。

・展示の中で「自分のルーツを調べる」というものがあり、気になって親に聞いてみた。母方は徳島で、母の実家の仁木町に郷土資料館?があるようなので今度行ってみたいと思った。

11月は毎年の恒例となった豊平館見学&Kitaraホールでの札響コンサート鑑賞です。

9月の活動は9月23日(火・祝)、北海道開拓の村へ行きました。毎年10~11月に行くことが多かったのですが、寒いことが多く今回は暖かいうちに行こうということになり、9月となりました。当日は天候にも恵まれ、混雑というほどではありませんでしたが外国人も含めてたくさんの観光客が来ていました。3年次生1名、2年次生1名、1年次生1名、顧問の菊池教諭・山口教諭の計5名での活動となりました。

地下鉄東西線新札幌駅に集合し、バスで現地へ向かいました。

当日は改修工事中の施設もありましたが、前もって見たい施設を絞り効率的に回ることを心掛けました。主に見学したのは旧開拓使札幌本庁舎、旧小樽新聞社、旧南一条巡査派出所、旧山本理髪店、旧浦河公会会堂、旧青山家漁家住宅、旧渡辺商店、旧広瀬写真館、旧近藤染補でした。

見学の最中にベンチででたたずんだり、竹馬体験をしたり、天気の良さならではの楽しみもありました。

生徒たちは以下のような感想を述べていました。

・改修工事で入れなかった場所も多かったが、参加者が少なかったので今まで行けなかった場所へ行ったり、体験コーナーに足を運んだりと、今までとは違う開拓の村巡検になった。

・旧浦河公会会堂のイスの座る部分の幅が、不自然に思えるほど狭かった。

・旧広瀬写真館の写真を撮る部屋の窓がとても大きかった。

・今回見れていない場所がたくさんあり、家族も興味を持っているので、 また来てみたいと思った。

・各施設にあった蝋人形がとてもリアルで怖かった。

・行くたびに新しい発見がある素晴らしい場所だと思う。

来月は、こちらも毎年見学している北海道博物館へ行く予定です。

8月の活動は夏休み中の8月3日(日)、7月にリニューアルオープンしたばかりの北海道庁赤れんが庁舎の見学に行きました。2019年に大規模改修に入る前に郷土研究部で何度か見学したことはありましたが、その頃のことを知るのは顧問の菊池教諭だけで、生徒たちは全員が初めての訪問になりました。当日は日曜日で観光客等で混雑することが予想されましたが、開館してすぐに入場したことから余裕を持って見学することが出来ました。3年次生2名、2年次生3名、1年次生1名、顧問の菊池教諭・山口教諭の計8名での活動となりました。

JR札幌駅に集合し、徒歩で現地へ向かいました。

「赤れんが庁舎」の愛称で親しまれている北海道庁旧本庁舎は、1886(明治19)年に建設が始まり、1888(明治21)年に完成しました。1909(明治42)年には火災により内部が全焼しましたが、赤れんがの外壁は残されていて、今の明治時代の面影を伝えています。その後、1968(明治43)年には復元工事が行われ、翌年にはその歴史的価値が認められ、国の重要文化財に指定されました。さらに今回の2019(令和元)年~2025(令和7)年の大規模改修工事では、耐震改修工事などが実施されています。赤れんが庁舎は北海道の歴史を今に伝え、未来へと受け継ぐ建物として生まれ変わりました。

以前と比べると、観光客に分かりやすい展示を目指しているように感じられました。1階に売店やレストラン、道内各地域の物産を紹介するコーナーがあり、2階に道内各地域の魅力を伝える体験型情報コーナー、赤れんが庁舎の歴史ブース、北海道の遺産と文化ブース、アイヌ文化と歴史ブースがありました。生徒たちはこれまでの巡検で学んできたことを思い返しながら、熱心に見学していました。

地下には北方領土展示室と樺太関係資料室があり、昨今のウクライナ情勢とも関わる日ロ関係の悪化や、今年が戦後80年ということもあり、たくさんの人たちが熱心に展示に見入っていました。特に樺太関連やソビエト侵攻に関わる資料について、生徒たちも初めて知ることが多かったようで、真剣に見学している様子が印象的でした。

生徒たちは以下のような感想を述べていました。

・時計台でも見た赤い星のマークが、赤れんが庁舎にもあることに気付いた。

・中央の階段の手すりに使われている木がつぎはぎではなく、丸々一本であることに気づいて驚いた。

・北海道内179市町村のコーナーでは、各地域とのつながりを実感することができてあたたかい気持ちになった。

・学校で習う戦争の歴史は本州や沖縄のあたりのことを重点的に説明されていたので、北海道を中心に考えるのはとても新鮮だった。

・樺太の真岡郵便局事件や、引き揚げ船が攻撃されて沈んだ話など、もっと知られるべきことがあまり報道されていないことに憤りを感じた。

・縄文文化とアイヌ民族、北方四島の歴史について詳しく学ぶことができた。

・戦争に関わる話は、ただ悲しい・辛いだけでなく、しっかり学んで次の世代へ伝えることが大切だと思った。

・建物が大きく、また情報量も多くて頭がパンクしそうでしたが、北海道に関わるたくさんの知識が増えて、とても有意義だった。

・全体的に目新しさがあり、また直感的に分かりやすい場所だと思った。

・戦争について北海道では何があったのか、今まで考えることがほとんどなかった。今回の巡検で、まだ多くの人が知らないことがたくさんあることを知った。

9月は、北海道開拓の村を見学する予定です。

7月の活動は学校祭の振替休業日の7月15日(火)、札幌オリンピックミュージアムへ行きました。冬は大倉山ジャンプ競技場でのスキージャンプ大会で有名な場所ですが、最近は併設するミュージアムが海外からの観光客からも人気で、当日も外国人や現地学習(?!)の小学生など意外とたくさんの人たちがいました。以前は毎年のように来ていた時期もありましたが、今回は久しぶりの訪問となり生徒たちはとても楽しみにしていました。3年次生1名、2年次生2名、顧問の菊池教諭・山口教諭の計5名での活動となりました。

地下鉄東西線円山公園駅に集合し、バスで現地へ向かいました。

札幌オリンピックミュージアムは、オリンピックやパラリンピックの歴史と感動を身近に体感できる施設として、また、ウィンタースポーツの普及と発展を目的に開設されました。館内はオリンピックの成り立ちの歴史や精神を伝える数々の展示、選手たちの偉業を称えるコーナーのほか、冬季オリンピック札幌大会により設立された遺産を今に伝える展示など、北の大地で繰り広げられた競技に思いを馳せることができます。また、選手の視点でオリンピック競技を体感できるアトラクションが6種類あり、シミュレーターを通じて、氷雪の世界独特のスピード感や飛翔感を楽しみながらアスリートたちの世界を楽しく知り、学ぶことができるミュージアムです。生徒たちは様々な展示を見て、また、アトラクションを体験してたくさんの学びを得ていました。

ミュージアム見学後は、リフトに乗って展望台まで上がり札幌市内を一望することができました。気温の高い日でしたが、展望台付近は風通しも良く涼しさを感じながら風景を楽しむことができました。

生徒たちは以下のような感想を述べていました。

・札幌オリンピック開催をきっかけに、地下鉄や上下水道などのインフラが発展していったことを初めて知った。

・オリンピックやパラリンピックの歴史や意義についての展示だけでなく、選手のサインや実際に使った道具、歴代大会のメダルなど興味深い展示がたくさんあった。

・テレビでしか見たことのなかった大倉山のジャンプ台を目の当たりにして、その傾斜に驚いた。ジャンプする人は怖くないのかな、と思った。

・夏のリフトに初めて乗ったが、冬とは違った景色を楽しめた。

・展望台は自分が思っていたよりも高く、札幌の街並みを見渡すことができて壮観だった。

・母親がスキージャンプのファンで大倉山の話を聞いたり、友人の父親がスキージャンプのオリンピック金メダリストだったことから、今回見学できてとても良かった。

8月の活動は、7月25日にリニューアルオープンした道庁赤レンガ庁舎を見学する予定です。

6月の活動は6月8日(日)、北大祭へ行きました。毎年出かけていて、お目当ては留学生たちのお店でエスニックフードを楽しめるIFF(インターナショナル・フード・フェスティバル)です。「食文化を通しての海外理解を深める」という目的ですが、北大祭はこの数年マスコミに大きく取り上げられていることから、天気が良かったことも相まって大変混み合っていました。ゆっくりと留学生たちと交流する時間はとれませんでしたが、3日間で10万人以上来場していたと思われる会場の賑わいも楽しむことが出来ました。3年次生1名、2年次生3名、1年次生1名、顧問の菊池教諭・山口教諭の計7名での活動となりました。

JR札幌駅北口に集合し、北海道大学へ向かいました。

正門前やクラーク像前で記念撮影をした後、農学部付近から北へ向かい、お店を廻りました。最初は日本人学生(!?)のお店で、熊の毛皮や鹿の骨・角を触らせてくれたりなど、体験型のものが見られました。

その後は、人混みの中を進んで美味しそうな留学生のお店を廻りました。途中、北大構内のセイコーマートや人工雪研究で有名な中谷宇吉郎先生の記念碑なども見学しました。

食文化を堪能した後は、こちらも毎年のように訪れている北大総合博物館へ行きました。北大の歴史や各学部での研究の一端を分かりやすく展示している施設で、こちらも大変混み合っていましたが、生徒たちは興味のある分野を自由に見学し、見聞を広めていました。

生徒たちは以下のような感想を述べていました。

・活気があり、とても楽しむことが出来ました。

・世界の料理の名前の由来や材料について、お店の外に貼り出している所があり勉強になった。

・国によって呼び込みのスタイルの違いやお店の外見に特徴があり、見ていて面白かった。また調理方法が見えるお店では、日本との調理の違いを比較することが出来た。

・北大生の呼び込みの声の大きさや、知識の多さなどが実感できた。

・IFFでは去年より留学生のお店が減っていた。今年は制服で来場している人も多く、去年よりも学生が多いと思った。

・自分の好きな分野について学びを深めることができたり、知らなかったことを知ることができてとても楽しかった。また行ってみたいです。

・博物館の展示について、学校で学んだことやこれまで部活動で見てきたことと関連付けて考えることができて良かった。

・皮膚病の模型であるムラージュの展示を見て、その精巧さに改めて驚いた。今年は化石の展示をじっくり見ることができて良かった。また土器や石器の展示については、授業で習ったことと結びつけて考えることができた。

・恐竜の展示を見て、小さい頃に恐竜に憧れを抱いていた時の気持ちを思い出した。

7月は学校祭後に、札幌オリンピックミュージアムを見学する予定です。

5月の活動は5月17日(土)、北海道近代美術館へ行き特別展「歌川国芳展」を観てきました。生徒たちに今年度行ってみたい先を問いかけてみた中で近代美術館を挙げる声があり、数年前に行ったきりであったことから今回の訪問につながりました。3年次生2名、2年次生1名、1年次生1名、顧問の菊池教諭・山口教諭の計6名での活動となりました。

地下鉄東西線西18丁目駅に集合し、北海道近代美術館へ向かいました。

江戸時代後期に活躍した浮世絵師である歌川国芳(1797~1861)に関する展示で、想像以上の数の浮世絵が展示されていて大変驚きました。今年のNHK大河ドラマ「べらぼう」が同じく江戸時代の文化に関わるもので、関心が高かったのか朝早くからたくさんのお客さんが来てました。(ちなみに本校でも使っている日本史探究の教科書「詳説 日本史」(山川出版社)にも、彼の作品が載っています。)生徒たちは熱心に鑑賞していました。

生徒たちは以下のような感想を述べていました。

・想像以上の数の作品が展示されていて驚いた。ユーモアのあるものや可愛いもの、歴史的な場面を描いたものもあり、とても興味深かった。

・歌川国芳の作風に興味がわき、もっと調べたいと思った。

・体に刺青を入れている人の絵が多かったことについて、肌をそのまま見せるのが恥ずかしかったこと、亡くなった時の身元確認や憧れの豪傑にちなんでなど、様々な理由があったことを知った。

・現代にも使われている技法ががいくつもあり、江戸時代の絵に対しての印象がかなり変わった。

・歌川国芳の浮世絵から、江戸の生活や街並みを知ることができた。

・近代美術館が思っていたよりも大きく、また落ち着いた感じで、来た人たちがくつろげるような雰囲気だった。

・「ポケット学芸員」というアプリがとても便利で、利用できて楽しかった。

・次は近代美術館の常設展を観てみたい。

解散後に生徒たちは近代美術館の敷地内で、写真撮影を楽しんでいました。意外なフォトスポットがたくさんありました。

6月の活動は、毎年楽しみにしている北大祭(主に留学生によるインターナショナルフードフェスティバル)と北大総合博物館の見学です。

今年度の郷土研究部は新入生1名と、新しい副顧問の先生を2名迎えて活動することになりました。新年度最初の活動は4月26日(土)、白石消防署に隣接する札幌市防災センター見学に出かけました。昨年度本校養護教諭から、秋の防災教育につながるような巡検をして成果をポスターなどにまとめてもらえないかという依頼を受けていて、少し時期は早いものの今回見学へ行くことにしました。3年次生2名、2年次生3名、1年次生1名、顧問の菊池教諭・山口教諭の計8名での活動となりました。

地下鉄東西線南郷7丁目駅に集合し、札幌市防災センターへ向かいました。

センターへ到着すると、テレビ番組の取材が来ている関係で最初に災害体験をすることになりました。(某局の番組で、人気お笑いコンビの錦鯉さんと人気女性アナウンサーのT口さんをお見かけしました!(^^)!)

地震体験(関東大震災レベルの揺れ)、暴風体験(風速30m・3Dメガネ使用)、火災体験(煙を使用した避難訓練)、消火体験(消火器の消化率をモニターで表示)、災害バーチャル体験(3Dメガネ使用)により、展示物を見たり説明を受けるだけでは得られないリアルな経験を得ることができました。

その後、展示している消防車を実際に見て・触れて、また最近の能登半島の地震も含めた災害に関わる展示物を見ることで、学校の授業だけでは知りえない貴重な情報に触れることができました。

生徒たちは以下のような感想を述べていました。

・様々な災害を体験し、注意点や危険な行動などを知ることができた。

・地震に備えて家具をしっかり固定することの大切さを改めて学んだ。

・消火器を使うときの大切なポイントを身近な人にも伝えたいと思った。

・展示を見るだけでなく災害についてや消火器の使い方の体験などもあり、子供も学ぶことができる施設であった。

・災害の状況別の逃げ方や防災グッズを季節ごとに変えるなどの話が、とても勉強になった。

・防災に関わる様々な体験をした後に災害対策映画を観ることで、より実感がわいた。

・防災センターの存在自体を知らなかったので、見たこと・聞いたこと・体験したことがすべて勉強になった。

・テレビ取材が来るほど有名な場所であることに驚いた。

5月の活動は、北海道近代美術館の特別展を鑑賞する予定です。

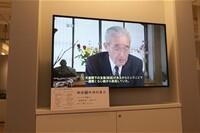

本日は今年度の修了式でした。昨日、先生方の人事異動が新聞等でも報道され、副顧問として郷土研究部を支えてくださった武藤先生が転出されることとなりました。放課後に社会科教室にて、惜別の場を設けました。武藤先生から転出のご挨拶と、部員への温かいお言葉をいただきました。

武藤先生、北の地から郷土研究部を見守って下さい。そして武藤先生にも私たちの活動内容が伝わるように、これからも情報発信を頑張ります。

また、教職員と生徒との連絡手段について、次のように規定しています。

教職員と児童生徒との連絡手段に係わる規定(H27.6改定).pdf

病気療養中の生徒の教育保障について