北海道札幌英藍高等学校

北海道札幌英藍高等学校

令和5年度最初のホームページ更新です。4月10日(月)午後に入学式が行われましたが、その直前に3月の活動(北大博物館見学)の活動報告を1階生徒玄関前ホールに掲示しました。

入学式終了後、新1年生や保護者の方々にも見ていただけました。4月12日(水)の放課後には1階社会科教室にて入部説明会を行い、部員がプレゼンテーションソフトで作成したスライドを使って活動内容を紹介しました。(1年生女子生徒1名が来てくれました!!)他にも興味を持っている1年生がいるという噂もあり(?!)、少しでも多くの入部希望者が現れることを期待しています。

今年度最後の活動は3月19日(日)に、ここ数年毎年訪問している北海道大学総合博物館(以後、博物館とします)見学へ行きました。北海道大学設立の歴史から、北海道開拓の歴史や各学部の研究紹介など展示内容が豊富で、天気の良い休日ということもあり、たくさんの外国人観光客や一般市民が来ていました。参加者は2年次生1名、1年次生1名、顧問の菊池教諭の計3名でした。

JR札幌駅に集合後、徒歩で現地へ向かいました。

北大正門左側のインフォメーションセンターや、右側の構内案内図を確認した後に、博物館以外の施設をいくつか見学しました。北海道帝国大学初代総長佐藤昌介像、有形文化財の古河記念講堂、クラーク博士像、クラーク会館、北大農学部本館、中谷宇吉郎博士の「人工雪誕生の地」碑、北大構内のセイコーマートなど…分かりやすい有名なものを中心に、菊池教諭が学生時代の話を交えて説明しながら見学しました。

1時間ほど各施設を見学した後、当日のメインである博物館へ入りました。

1999年春に開館したこの博物館は、昔の理学部の校舎でした。(現在も一部は研究室等に使われています。)130年以上前の札幌農学校時代から収集・保存・研究されてきた400万点にものぼる標本/資料が蓄積されており、こうした北大の多様な研究の伝統を今に伝えるとともに、最先端の研究をさまざまな実物資料や映像で展示紹介しています。また、2016年のリニューアル時に12学部を紹介する展示、多目的スペース、カフェ、ミュージアムショップなども設けられ、より親しみやすい施設になりました。

生徒たちは北大の歴史、北海道開拓の歴史、各学部の研究研究紹介などを熱心に見学していました。またお昼時は昼食の予定でしたが、多目的スペースに集まり次年度の計画について熱心に語り合い、博物館見学に大きく刺激を受けた様子でした。

生徒たちは、以下のような感想を述べていました。

・札幌農学校から始まったことは知っていたが、東北大学との関わりは始めて聞いて驚いた。また菊池先生が学生の頃は大学の敷地内で自由にジンギスカンをしていた、という話にも驚いた。

・ロケット、化石、民族研究など想像以上にたくさんの展示があり驚いたが、一番衝撃だったのは皮膚病などを示す模型のムラージュだった。以前ネットで尋常性白斑について見たことがあり気になっていて、今回それを見てムラージュのリアルさに驚いた。

・クラーク博士がキリスト教の考え方を取り入れて新しい教育を行っていたことに関わる展示が、とても印象的だった。

・工学部の展示にあったロケット開発に元日産エンジニアだった教授が関わっていること、教育学部の展示でこの学部が教員養成ではなく子供の教育そのものを研究する学部であること、などを知ることができて印象に残った。また化石や岩石についての研究も、個人的には見応えがあった。

今回の活動内容報告(ポスター)はすでに完成していますが、校内掲示及びホームページでの掲載は、新年度になってから行います。令和5年度も札幌英藍高校郷土研究部をよろしくお願いします。

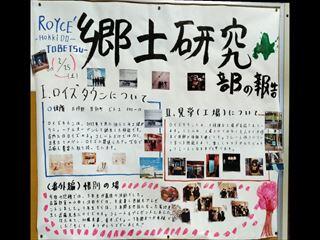

先月のロイズカカオ&チョコレートタウン見学についての、生徒たちが作成した報告ポスターです。春休み中も1階生徒玄関前ホールに掲示していますので、新1年生も仮登校の時に見ることが出来ます。よろしくお願いします。

2月の活動は、2月25日(土)に、3年生が以前から希望していた当別町のロイズカカオ&チョコレートタウン見学へ行きました。卒業式の前に3年生と後輩たちの惜別の場にもしたいと考え、実現しました。北海道土産として有名なロイズの新しい工場、かつ近隣にJRの駅も新設された話題のスポットです。参加者は3年次生2名、2年次生1名、1年次生1名、顧問の菊池教諭・武藤教諭の計6名でした。

JR札幌駅に集合、JRでロイズタウン駅へ向かい、到着後徒歩で現地へ向かいました。

ロイズカカオ&チョコレートタウンは、3階のカカオファームゾーンではチョコレートの材料であるカカオについて、2階の工場体験ゾーンでは工場の機械見学や楽しいゲームを通じてチョコレート作りについてを学べる施設でした。(時間の関係で取り組めませんでしたが、チョコレート作りを体験できるコーナーもありました。)またロイズミュージアムでは会社が集めたチョコレートに関係する絵画や、珍しい品々も展示されていて、生徒たちは初めて見るもの、初めて知るチョコレートの知識に興味津々で見学していました。

出口付近では、来場者が感想やメッセージを書くコーナーがあり、みんなで3年生へのお祝いの言葉を書きました。また1階のロビーで3年生への卒業プレゼント贈呈を行い、部活動の卒業もお祝いしました。過去2年間このような形での惜別の場を設けることができなかったので、とても良い機会になりました。

生徒たちは、以下のような感想を述べていました。

・全体的に新しく、綺麗な外観・内装でおしゃれな雰囲気を感じた。

・プレオープンということで工場はまだチョコレート生産をしていなかったものの、体験や図解などを通じて、分かりやすくチョコレート作りの過程を学ぶことができた。

・子供も大人も一緒になって楽しめる施設だと思う。

・カカオ豆を発酵させるためチョコレートは発酵食品である、と書かれているなどたくさんの発見があった。

・施設が思っていたよりも大きく、じっくり見れなかった箇所もあったのでもう一度来てみたいと思った。

・ロイズの発祥が東区だということを知らなかった。以前行ったチョコレートファクトリーの石屋製菓も東区が始まりということで気になった。

今年度最後になる3月の活動は、北大博物館見学を予定しています。

先日のウポポイ訪問について、生徒たちが作成した報告ポスターです。

新年明けての最初の活動は、1月15日(日)に以前から行きたいと考えていた白老町のウポポイ(民族共生象徴空間)見学でした。アイヌに関することを学べる施設ですが、先月の北海道博物館にもアイヌに関わる展示が沢山あり、両施設を続けて見学するのはとてもタイムリーでした。生徒たちは中学校の修学旅行で行ったことがある、もしくは初めてということでしたが、高校生になって新たに歴史を学んだ上で見学することはとても意味があると思いました。参加者は2年次生1名、1年次生1名、顧問の菊池教諭の計3名でした。

JR札幌駅に集合し、特急で白老町へ向かいました。

JR白老駅から徒歩7分ほどで、ウポポイへ到着しました。ウポポイは2020年7月に開業しましたが、コロナ流行と重なりこれまであまり混み合う印象はありませんでした。今回も常に入場する人たちが入口にいるものの、余裕を持って見学できる感じでした。外国人観光客の姿も見られました。入場してからすぐ、体験交流ホール(ウエカリ チセ)での伝統芸能公演を案内され、そちらへ行きました。写真撮影はできませんでしたが、鶴を題材とした踊りが披露されて、生徒たちは強く興味を示していました。

踊りを観た後は、展示物をじっくりと見学しました。先月の北海道博物館にもアイヌ関係の展示は沢山ありましたが、こちらはやはりより専門的であったり、逆に初めて接する人にも分かりやすいものなど、様々な工夫がなされていました。生徒たちは展示物からアイヌ文化について理解を深めるだけでなく、ポロト湖の眺めも楽しみ、新たな発見の多い見学となりました。

直木賞受賞小説『熱源』に登場し、白老にも滞在したことのあるポーランド人文化人類学者ブロニスワフ・ピウスツキ(1866~1918)の胸像と記念撮影した後、昼食を白老駅近くの「haku hostel+bar」でいただきました。こちらのお店は、大正末期~昭和初期に青森県から白老に移住してきた柏村(かしわむら)家が開業・営業してきた「柏村旅館」をリノベーションしてできたもので、白老のお洒落スポットとして人気があります。生徒たちはウポポイとはまた違う雰囲気で、食事を楽しみました。

生徒たちは、以下のような感想を述べていました。

・展示物は北海道博物館と重なるものも多かったが、触れて学べる展示物や、伝統的舞踊・歌唱などは他の施設ではなかなか体験できないので、大きな価値があると思った。

・アイヌと鉄について興味を持った。アイヌが製鉄技術や採掘について知らないと勝手に思っていたので、良い学習になった。またウポポイが出来る前のポロト湖周辺の歴史も興味深かった。

・アイヌ人の俳優、アイヌ人初の国会議員などアイヌ人で活躍する方々の展示は初めて見るもので、とても良かった。

・展示物からアイヌと日本のつながりを感じる一方、和人とアイヌの衝突や民族差別についても詳しく説明されていて、アイヌの人々の不満もよく分かった。

・ウポポイの中でまだ見れなかった所があり、アイヌ料理も食べてみたいのでまた行ってみたい。

来月は、卒業直前の3年次生も交えた巡検を予定しています。

以前は学校祭の時に、巡検した先を2~3か所ピックアップして活動内容を模造紙にまとめて発表していましたが、昨年度からは毎回活動内容報告を作り、1階の生徒玄関前ホールに掲示しています。部員たちは放課後に、和気あいあいと作成に励んでいます。以下の写真は今月のものです。

先月は石狩方面の巡検を予定していましたが、コロナの影響で叶いませんでした。10月以来の活動ということで、12月10日(土)に当初から計画していた北海道博物館見学へ出かけました。9月の活動で隣接する北海道開拓の村へ行きましたが、深いつながりのある両施設を近い間隔で訪れることは意義深いと考えていました。参加者は2年次生1名、1年次生1名、顧問の菊池教諭・武藤教諭の計4名でした。

地下鉄東西線新札幌駅に集合し、バスで開拓の村へ向かいました。

北海道博物館(愛称:森のちゃれんが)は、北海道の自然・歴史・文化を紹介する北海道立の総合博物館で2015年4月に開館しました。北海道開拓記念館(1971年開館)と道立アイヌ民族文化研究センター(1994年開所)という2つの道立施設を統合して新たに開設され、自然環境と人とのかかわりや、アイヌ民族の文化、本州から渡ってきた移住者のくらしなどを調査・研究し、北海道民の貴重な宝である資料を収集・保存し、展示や教育、イベント・事業などを行っています。

入口ではナウマン象とマンモスの骨格レプリカが見学者を迎え、その後プロローグ「北と南の出会い」、第1テーマ「北海道120万年物語」、第2テーマ「アイヌ文化の世界」の展示が続きます。北海道の成り立ち、アイヌの人たちの暮らし、北海道開拓の歴史などが印象的な展示物とともに詳しく説明されていて、生徒たちは引き込まれるように熱心に見学していました。

2階へ移ると、第3テーマ「北海道らしさの秘密」、第4テーマ「私たちの時代へ」、第5テーマ「生き物たちの北海道」となり、今から百年前以内の人々の暮らしや現在の自然についての内容がメインの展示となり、生徒たちはより親しみを持って見学していました。

部員たちは、以下のような感想を述べていました。

・自然から歴史、文化まで幅広く学べました。また分かりやすい図解や音声案内のおかげで、北海道に関する知識を深めることが出来ました。

・特にアイヌ文化(衣服・言語・近代的な製品など)について、教科書には載っていないようなことも事細かに学ぶことが出来て良かったです。菊池先生の解説も分かりやすかったです。

・アイヌの松前藩の「鮭100匹」と「米俵」の交易の公平性について、菊池先生との対話を通じて、改めて考えることが出来た。

・初めて行きましたが、時代の流れが分かりやすかったです。最初の文化に関する展示は少し難しさも感じましたが、本州など他の地域との違いを知ることが出来て面白かったです。

・以前から北海道特有の建築(家)について興味がありましたが、それらについて詳しく展示されていて面白いと思いました。

来月は、ずっと行きたいと考えていたウポポイ見学を計画しています。

10月の活動は紅葉も美しくなってきた10月16日(日)に、大倉山の札幌オリンピックミュージアムと本郷新記念札幌彫刻美術館へ行きました。最近話題の冬季オリンピック招致にも関わる施設と、その近隣に位置する美術館を訪問することで、札幌におけるスポーツ文化と芸術文化を一度に学ぶことが目的でした。また3年次生が進路活動専念のために引退してから、1・2年次生による最初の活動になりました。参加者は2年次生1名、1年次生1名、顧問の菊池教諭・武藤教諭の4名でした。

地下鉄東西線西28丁目駅に集合し、バスで札幌オリンピックミュージアムへ向かいました。到着すると人の多さに驚きました。天気が良かったこともあり、札幌市民だけでなく関西方面や中国から来たと思われる団体旅行客もいて、とても賑わっていました。

大倉山ジャンプ競技場のすぐ下に位置するこの施設では、オリンピックの躍動感や感動が味わえる大迫力のパノラマシアターや、1972年札幌冬季オリンピックの軌跡をたどる展示に加えて、オリンピック開催都市としてのレガシーをより深く次世代に継承していくため、古代オリンピックの誕生から近代オリンピックへの変遷やパラリンピックについてのコーナーにより、オリンピック・パラリンピックの歴史や理念について学べる魅力ある展示内容となっています。

部員たちはオリンピックに関わる様々な展示物や、マシンを使ったスキージャンプ・ノルディックスキー・ボブスレー・アイスホッケー体験などでオリンピックやウィンタースポーツについて理解を深めることができました。

ミュージアム見学後はリフトでジャンプ台の上にある展望台から札幌を一望しました。札幌は夜景で有名ですが昼間もきれいで、札幌の中心部だけではなく、英藍高校方面や石狩湾も良く眺めることができました。

展望台を降りてからミュージアムの休憩所で昼食を取った後、坂道を下って本郷新記念札幌彫刻美術館へ向かいました。

本郷新記念札幌彫刻美術館は、札幌市中央区宮の森の閑静な住宅街のなかにある小さな美術館で、戦後日本を代表する札幌生まれの彫刻家・本郷新(ほんごう・あらた、1905-1980)の彫刻・絵画など1,800点余りの作品を所蔵しています。本館と記念館の二つの建物があり、本館では、さまざまな視点から本郷新の芸術を紹介するコレクション展や、彫刻や立体造形に関する企画展を開催しています。本館と隣接する記念館は、かつて本郷新がアトリエ・ギャラリーとして建てた邸宅で、本郷新の彫刻・絵画作品のほか、全国各地に設置された本郷新の野外彫刻の石膏原型、制作道具や家具類を常設展示していて、かつての邸宅の雰囲気を味わいながら、本郷の彫刻とその制作の息吹にふれることができます。

当日、本館では「建築家上遠野徹と本郷新の宮の森アトリエ」と題した特別展が開かれていました。本郷新記念札幌彫刻美術館の記念館となっている建物を設計した、北海道を代表する建築家上遠野徹(かとの・てつ、1924-2009)と本郷新それぞれの仕事ぶりを知ることのできる写真や図面、模型、イメージスケッチなどを通して、この建物に込められた両者の思いを知ることができました。

両館とも内部は写真撮影禁止だったので、こちらにその様子を載せることはできませんが、部員たちは普段目にすることのない迫力ある彫刻作品や、建築に関わる精巧な図面や模型、珍しいスケッチなどを直接見ることで、貴重な経験を得られました。

部員たちは、以下のような感想を述べていました。

・色の塗られていない古いスキー板に驚いた。

・冬季オリンピックを通じた札幌の発展の話や、日本そして北海道出身のオリンピアンの使用した道具が興味深かった。

・展望台に来たのは7年振りくらいだったが、記憶よりもとても広い範囲を見ることができて良かった。

・彫刻美術館の特別展では、展示されていた写真や模型などが40年以上前のものとは思えないほど、逆に新しさを感じた。また記念館にある作品の彫刻や、アトリエだったころの写真を見ると本当にすぐそこに本郷さんがいるように思えた。

・建築の分野で「当時では奇抜」→「今でも美しい・近代的」という「時の美」を自分なりに感じることができた。

・眼鏡を忘れてきたのが痛かった。景色も作品のもっとはっきり見たかった。

・3年生がいない初めての活動でしたが、これからも先輩と協力・分担して上手くやって行く手応えがつかめた。

来月は石狩方面への巡検を予定しています。

9月の活動は、前期期末考査終了後の9月3日(土)に北海道開拓の村へ行きました。当初は8月の夏休み明けに行く予定でしたが、参加できない3年生がおり、3年生は今回の活動後は進路活動のためにしばらく参加できなくなるので、全員参加できるこの日にしました。北海道開拓の歴史をダイレクトに感じることができる施設で、このメンバーで行ける機会をずっと待っていました。参加者は3年次生2名、2年次生1名、1年次生1名、顧問の菊池教諭・武藤教諭の計6名でした。

地下鉄東西線新札幌駅に集合し、バスで開拓の村へ向かいました。

北海道開拓の村は、明治から昭和初期にかけて建築された北海道各地の建造物を、54.2ヘクタールの敷地に移築復元・再現した野外博物館です。開拓当時の生活を体感的に理解してもらうこと、文化の流れを示す建造物を保存し後世に永く伝えることを目的に、1983年4月に開村しました。開拓時代の人たちの知恵と努力を見ることができ、建造物一つ一つが開拓当時へ導いてくれるような雰囲気があります。本校のそばに住んでいる生徒の一人は、篠路の龍雲寺の古い建物がこちらへ移築されていることを知っていて、訪れることをとても楽しみにしていました。

とてもたくさんの建物があり、全てを見ることは叶わないのでいくつかピックアップすることにし、旧北海中学校、旧龍雲寺、旧青山漁家住宅、旧土屋家はねだし、旧秋山家住宅、旧田村家北誠館蚕種製造所、旧札幌農学校寄宿舎(恵迪寮)を見学しました。学校や実業的な施設が中心になりましたが、その当時の雰囲気をしっかり感じ取ることができました。

見学の途中で昔の遊びを体験するコーナーを見つけ、輪回しや竹馬にもチャレンジしました。なかなか難しくて苦戦しました。また村内をまわる馬車は珍しく、馬の姿に癒されました。

見ることの出来なかった施設もたくさんあったので、次年度以降も継続的に訪問したいと思いました。

部員たちは以下のような感想を述べていました。

・和風の建物、洋風の建物の両方を見て、比較できて面白かったです。

・昔の遊び道具の体験が楽しかった。

・竹馬は難しくて、自分には乗れそうになかった。

・北海中学校や恵迪寮は木製の部分が多く、構造も面白かった。

・旧青山漁家住宅では、当時のリアルな漁師生活を知ることができた。

・体験型アクティビティとしてすごい施設だと思った。

・建物は洋風でも展示物は和風であるなどが、とても興味深かった。

・進行方向左側に洋風建築、右側に和風建築を並べている工夫に気付いた。

・畑や池などもあり、自然も多く感じることができた。

次回からは1・2年次生での活動となります。行き先は未定です。

また、教職員と生徒との連絡手段について、次のように規定しています。

教職員と児童生徒との連絡手段に係わる規定(H27.6改定).pdf