北海道札幌英藍高等学校

北海道札幌英藍高等学校

6月の活動は6月8日(日)、北大祭へ行きました。毎年出かけていて、お目当ては留学生たちのお店でエスニックフードを楽しめるIFF(インターナショナル・フード・フェスティバル)です。「食文化を通しての海外理解を深める」という目的ですが、北大祭はこの数年マスコミに大きく取り上げられていることから、天気が良かったことも相まって大変混み合っていました。ゆっくりと留学生たちと交流する時間はとれませんでしたが、3日間で10万人以上来場していたと思われる会場の賑わいも楽しむことが出来ました。3年次生1名、2年次生3名、1年次生1名、顧問の菊池教諭・山口教諭の計7名での活動となりました。

JR札幌駅北口に集合し、北海道大学へ向かいました。

正門前やクラーク像前で記念撮影をした後、農学部付近から北へ向かい、お店を廻りました。最初は日本人学生(!?)のお店で、熊の毛皮や鹿の骨・角を触らせてくれたりなど、体験型のものが見られました。

その後は、人混みの中を進んで美味しそうな留学生のお店を廻りました。途中、北大構内のセイコーマートや人工雪研究で有名な中谷宇吉郎先生の記念碑なども見学しました。

食文化を堪能した後は、こちらも毎年のように訪れている北大総合博物館へ行きました。北大の歴史や各学部での研究の一端を分かりやすく展示している施設で、こちらも大変混み合っていましたが、生徒たちは興味のある分野を自由に見学し、見聞を広めていました。

生徒たちは以下のような感想を述べていました。

・活気があり、とても楽しむことが出来ました。

・世界の料理の名前の由来や材料について、お店の外に貼り出している所があり勉強になった。

・国によって呼び込みのスタイルの違いやお店の外見に特徴があり、見ていて面白かった。また調理方法が見えるお店では、日本との調理の違いを比較することが出来た。

・北大生の呼び込みの声の大きさや、知識の多さなどが実感できた。

・IFFでは去年より留学生のお店が減っていた。今年は制服で来場している人も多く、去年よりも学生が多いと思った。

・自分の好きな分野について学びを深めることができたり、知らなかったことを知ることができてとても楽しかった。また行ってみたいです。

・博物館の展示について、学校で学んだことやこれまで部活動で見てきたことと関連付けて考えることができて良かった。

・皮膚病の模型であるムラージュの展示を見て、その精巧さに改めて驚いた。今年は化石の展示をじっくり見ることができて良かった。また土器や石器の展示については、授業で習ったことと結びつけて考えることができた。

・恐竜の展示を見て、小さい頃に恐竜に憧れを抱いていた時の気持ちを思い出した。

7月は学校祭後に、札幌オリンピックミュージアムを見学する予定です。

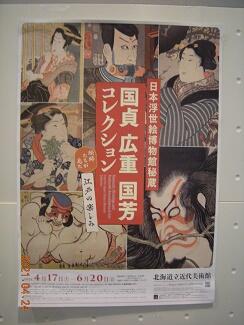

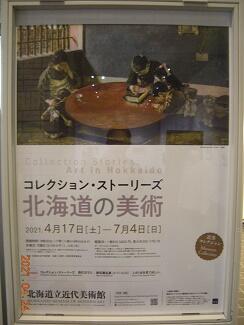

5月の活動は5月17日(土)、北海道近代美術館へ行き特別展「歌川国芳展」を観てきました。生徒たちに今年度行ってみたい先を問いかけてみた中で近代美術館を挙げる声があり、数年前に行ったきりであったことから今回の訪問につながりました。3年次生2名、2年次生1名、1年次生1名、顧問の菊池教諭・山口教諭の計6名での活動となりました。

地下鉄東西線西18丁目駅に集合し、北海道近代美術館へ向かいました。

江戸時代後期に活躍した浮世絵師である歌川国芳(1797~1861)に関する展示で、想像以上の数の浮世絵が展示されていて大変驚きました。今年のNHK大河ドラマ「べらぼう」が同じく江戸時代の文化に関わるもので、関心が高かったのか朝早くからたくさんのお客さんが来てました。(ちなみに本校でも使っている日本史探究の教科書「詳説 日本史」(山川出版社)にも、彼の作品が載っています。)生徒たちは熱心に鑑賞していました。

生徒たちは以下のような感想を述べていました。

・想像以上の数の作品が展示されていて驚いた。ユーモアのあるものや可愛いもの、歴史的な場面を描いたものもあり、とても興味深かった。

・歌川国芳の作風に興味がわき、もっと調べたいと思った。

・体に刺青を入れている人の絵が多かったことについて、肌をそのまま見せるのが恥ずかしかったこと、亡くなった時の身元確認や憧れの豪傑にちなんでなど、様々な理由があったことを知った。

・現代にも使われている技法ががいくつもあり、江戸時代の絵に対しての印象がかなり変わった。

・歌川国芳の浮世絵から、江戸の生活や街並みを知ることができた。

・近代美術館が思っていたよりも大きく、また落ち着いた感じで、来た人たちがくつろげるような雰囲気だった。

・「ポケット学芸員」というアプリがとても便利で、利用できて楽しかった。

・次は近代美術館の常設展を観てみたい。

解散後に生徒たちは近代美術館の敷地内で、写真撮影を楽しんでいました。意外なフォトスポットがたくさんありました。

6月の活動は、毎年楽しみにしている北大祭(主に留学生によるインターナショナルフードフェスティバル)と北大総合博物館の見学です。

今年度の郷土研究部は新入生1名と、新しい副顧問の先生を2名迎えて活動することになりました。新年度最初の活動は4月26日(土)、白石消防署に隣接する札幌市防災センター見学に出かけました。昨年度本校養護教諭から、秋の防災教育につながるような巡検をして成果をポスターなどにまとめてもらえないかという依頼を受けていて、少し時期は早いものの今回見学へ行くことにしました。3年次生2名、2年次生3名、1年次生1名、顧問の菊池教諭・山口教諭の計8名での活動となりました。

地下鉄東西線南郷7丁目駅に集合し、札幌市防災センターへ向かいました。

センターへ到着すると、テレビ番組の取材が来ている関係で最初に災害体験をすることになりました。(某局の番組で、人気お笑いコンビの錦鯉さんと人気女性アナウンサーのT口さんをお見かけしました!(^^)!)

地震体験(関東大震災レベルの揺れ)、暴風体験(風速30m・3Dメガネ使用)、火災体験(煙を使用した避難訓練)、消火体験(消火器の消化率をモニターで表示)、災害バーチャル体験(3Dメガネ使用)により、展示物を見たり説明を受けるだけでは得られないリアルな経験を得ることができました。

その後、展示している消防車を実際に見て・触れて、また最近の能登半島の地震も含めた災害に関わる展示物を見ることで、学校の授業だけでは知りえない貴重な情報に触れることができました。

生徒たちは以下のような感想を述べていました。

・様々な災害を体験し、注意点や危険な行動などを知ることができた。

・地震に備えて家具をしっかり固定することの大切さを改めて学んだ。

・消火器を使うときの大切なポイントを身近な人にも伝えたいと思った。

・展示を見るだけでなく災害についてや消火器の使い方の体験などもあり、子供も学ぶことができる施設であった。

・災害の状況別の逃げ方や防災グッズを季節ごとに変えるなどの話が、とても勉強になった。

・防災に関わる様々な体験をした後に災害対策映画を観ることで、より実感がわいた。

・防災センターの存在自体を知らなかったので、見たこと・聞いたこと・体験したことがすべて勉強になった。

・テレビ取材が来るほど有名な場所であることに驚いた。

5月の活動は、北海道近代美術館の特別展を鑑賞する予定です。

本日は今年度の修了式でした。昨日、先生方の人事異動が新聞等でも報道され、副顧問として郷土研究部を支えてくださった武藤先生が転出されることとなりました。放課後に社会科教室にて、惜別の場を設けました。武藤先生から転出のご挨拶と、部員への温かいお言葉をいただきました。

武藤先生、北の地から郷土研究部を見守って下さい。そして武藤先生にも私たちの活動内容が伝わるように、これからも情報発信を頑張ります。

郷土研究部3月の活動は、3月16日(日)に小樽巡検に出かけました。昨年も3月の活動は卒業生との惜別の場として3年次生にも参加してもらい、過去に訪れたことがある思い出深い場所ということで小樽にしましたが、今回も同じ形になりました。行き先は3年次生の希望で、小樽市総合博物館運河館、北一ヴェネツィア美術館、そして堺町通り商店街でみんなで食事、となりました。3年次生2名、2年次生2名、1年次生4名、顧問の菊池教諭・武藤教諭の計10名での活動、と久しぶりに全員がそろいました。

JR札幌駅に集合し、小樽駅へ向かいました。

小樽駅から小樽市総合博物館運河館へ向かいましたが、博物館の隣にある観光案内所がルタオの店舗に替わっていて驚きました。消防犬ぶん公と記念撮影後に、ルタオ店内を少しのぞいてから博物館に入りました。

博物館は第一展示室に小樽の歴史ブースと復元商家があり、主にアイヌの時代から北前船で栄えた江戸時代、そして明治時代を経て最も小樽が栄えた大正時代について様々な資料展示がありました。第二展示室は小樽の自然・小樽の遺跡をテーマに、こちらも動物の骨格や昆虫の標本、遺跡から発掘された土器などが大量に展示されていて、生徒たちは興味のあるものを自由に見学していました。

博物館の後は北一ヴェネツィア美術館へ行きました。時間がなく1階のミュージアムショップのみの見学となりましたが、美しく手の込んだ(そして大変高価な!!)ガラス製品の数々に、部員一同大変驚いていました。(写真撮影不可のエリアが多く、中の写真は1枚だけです。)用事があって早く帰らなければならない3年次生には、ここで色紙とプレゼントを渡しました。

その後、商店街を散策しながら海鮮丼のお店で食事をし、帰りの電車に乗る前に小樽駅の待合室でもう一人の3年次生に色紙とプレゼントを渡しました。3年次生の二人からは、後輩たちへ温かいメッセージが送られました。

生徒たちは以下のような感想を述べていました。

・昔の小樽は火事が多かったため石造りの倉庫が建てられたこと、大阪は江戸時代は大坂(おおざか)と呼ばれていたことを知った。

・北前船が200トンもの荷物を運んでいたことに驚かされた。

・鰊盛業図屏風からニシン漁の様々な作業を知ることができた。

・運河館がとても面白かったので、本館にも行ってみたくなった。

・運河館の見学で、去年見てきた開拓の村とのつながりを感じた。

・博物館で昔の小樽について学んだ後、外で展示にあったのと同じ造りの建物や人力車を見かけてタイムスリップした気分になった。

・いろいろなガラス製品の中で、生き物の作品の再現力の高さがすごかった。

・外国人観光客が多く、案内やお店のメニュー表にいろいろな外国語が書かれていたのが印象的だった。

・外国人観光客について、中国などのアジア系だけでなく欧米人もたくさん見かけた。

・3年次生の先輩方が今回で卒業し、部長として次年度はどのように活動を進めていくのかなど、色々な事を改めて考える巡検となった。

今年度の活動は今回が最後でしたが、来月からは新入生をたくさん勧誘して、また楽しく活動していけるように部員・顧問一同頑張っていきます。

またまた更新が滞りました。すみません。年明け1月は活動報告のまとめに費やし、2月と3月にそれぞれ巡検を行いました。

郷土研究部2月の活動は、2月1日(土)に大通公園から中島公園にかけてまち歩きをしました。10月の平岸地区巡検でお世話になった杉浦正人さんの本(「さっぽろ探見」、北海道新聞社)を参考に、札幌中心部の気になる所を1年生が選んで見てきました。今回は3年次生1名、2年次生2名、1年次生1名、顧問の菊池教諭・武藤教諭の計6名での活動となりました。

地下鉄大通駅に集合し、最初に日本基督教団札幌教会へ向かいました。

この教会は八角塔が特徴的な石造りの教会で、1904(明治37)年に建てられました。札幌は明治時代、開拓を指導するために来た外国人の影響もあり、キリスト教の布教が盛んとなり、この教会もその名残の一つです。残念ながら中を見学することはできませんでしたが、外観から雰囲気を感じることができました。

札幌テレビ塔の南側に位置し、この教会から見える場所に札幌北光教会があり、こちらにも来てみました。建物が近代的で石造りとは対照的なのが印象に残りました。

教会を見た後は、雪祭り会場設営でにぎわう大通公園に立ち寄りながら、本にも出ている札幌軟石の蔵を見学しました。込み入った飲食店街の中にあり、あっけない印象もありましたが、平岸地区巡検でよく見かけた札幌軟石が使われていることははっきり分かりました。

札幌軟石の蔵を見た後は札幌中心部のお寺を見るということで、少し離れた日泰寺(南6西10)を訪れました。残念ながら外観だけの見学になりましたが、すすきのから石山通方面へ向かう形となり、札幌の中心部とはいえなかなか訪れる場所ではなく、大変興味深かったです。

最後はさっぽろ雪まつり協賛行事「ゆきあかりin中島公園」が行われている、中島公園へ向かいました。ライトアップのイベントは夜に行われるのであまり人がいないと思いきや、外国人を中心にたくさんの観光客がすでに訪れていて驚きました。

生徒たちは以下のような感想を述べていました。

・教会はお祈りや賛美歌を歌う以外にも、色々な人が集まってイベントを行っていることを知った。

・思っていたよりも近場に異なる宗教の建物が多くあり、神社の方では観光目的で来られている人もいて驚いた。

・雪祭りの雪像を作る過程を見ることが初めてで、新鮮な経験だった。

・雪祭り会場や中島公園以外でも、たくさんの外国人観光客がいた。

・外国人観光客が、どんなところに魅力を感じて来てくれているのかが気になった。

郷土研究部12月の活動は、12月14日(土)に北海道博物館を見学しました。前回も述べましたが、ここ数年秋に開拓の村と北海道博物館をセットで見学しています。互いに関連が深いので、何度来ても新しい発見があります。今回は菊池教諭の大学時代の後輩で、博物館の学芸員を長年勤めている会田理人氏から見学前にいろいろな説明を受けることで、より深く学ぶことが出来ました。今回は3年次生1名、2年次生1名、1年次生2名、顧問の菊池教諭の計5名での活動となりました。

地下鉄東西線新札幌駅に集合し、バスで北海道博物館へ向かいました。

最初に学芸員の会田さんから博物館についての簡単な説明から・・・でしたが、3年次生からなぜ学芸員を目指したのかなどの積極的な質問もあり、当初15分程度の予定が30分以上のお話となり、嬉しい意味で予定が狂いました。1・2年次生も目を輝かせながら、話に聞き入っていました。

その後、展示物の見学に移りました。最初の考古学分野、そしてアイヌと和人の関わりなどの歴史分野は菊池教諭から簡単に説明をしましたが、明治時代以降からアイヌ文化のブース、そして開拓期~現代に至る部分は生徒たちが自由に見学をしました。最後に特別展の「北海道のお葬式」も見ましたが、印象的な展示が多く生徒たちも驚いていました。

生徒たちは、以下のような感想を述べていました。

・最初のブースでは、北海道を中心とした周囲との距離感を目で見て感じ取ることができ、説明だけではなく肌でもそれを感じることが出来た。

・今回はたくさんのものを意見を交わしながら見ることが出来た。前回きちんと見ていなかったことや気づかなかったことなどに着目できて良かった。

・ニシンは食用よりも肥料に加工されて販売されることの方が多かったことを知った。

・学芸員さんの話を聞いて、博物館の新たな見方や楽しみ方を知ることが出来た。

・アイヌの服を作るのにどれだけの材料と時間を使うのかが気になった。

・学芸員になるのがとても難しいことが分かった。

・世界規模で見ると、北海道よりも北にある地域がたくさんあることに気づいた。

・2階にあった昔の人の生活を模した家が見たことのないものが多く、他にはどのようなものが生活する上で使われていたのかが気になった。

冬休みは活動を休み、休み明けの1月中はこれまでの活動報告をまとめる時間に充てる予定です。

郷土研究部11月の活動は、11月9日(土)に北海道開拓の村を見学しました。ここ数年、秋に開拓の村と北海道博物館をセットで見学していますが、互いに関連が深い上に、開拓の村はかなり大きく1度に全てを見学できる訳ではないので、何度来ても新しい発見があります。今回は部長を中心に見たい建物などをある程度絞って見学し、しっかり学ぶことが出来ました。今回は2年次生1名、1年次生3名、顧問の菊池教諭・武藤教諭の計6名での活動となりました。

地下鉄東西線新札幌駅に集合し、バスで開拓の村へ行きました。

2年次生は昨年も参加していて記憶も新しいのですが、1年次生は小学生の時に来て以来という生徒もおり、また高校生になってから見学するのは物理的にも精神的にも視点が変わっていることから、新鮮な気分で学んでいました。

生徒たちは、以下のような感想を述べていました。

・洋風建築と和風建築、そしてその2つが混ざった建物などがあり、その当時の欧化政策との関連を感じた。

・新聞を作る過程で、コンピューターのない当時の活字を組んでいく手作業の大変さを知り、不便な時代でも情報を伝えようとする意欲がすごいと思った。

・開拓の村は来たことがあったけど、見学する場所を絞ったのでじっくり解説を読んだりゆっくり見ることが出来た。以前とは違う視点で新鮮な気持ちで楽しめた。

・北海中学校に展示されていた昔の文房具の中で、石筆や石盤は見たことがなくて気になった。

・酒造商店や病院が面白かった。また商店や理髪店の値段が気になった。

・和洋折衷の建物の作りが興味深かった。

12月は北海道博物館の見学に行きました。次回、その様子を報告します。

ホームページの更新が滞っていました。すみません。この秋も毎月巡検していましたので、報告させていただきます。

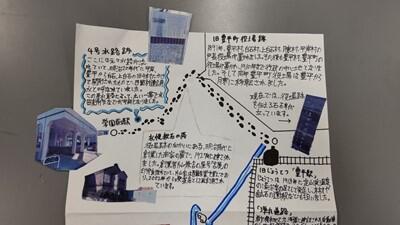

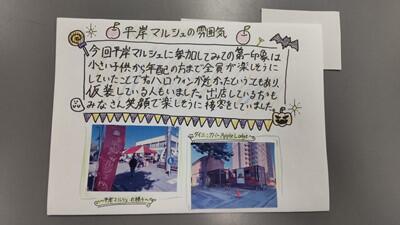

郷土研究部10月の活動は10月27日(日)に「平岸地区まち歩き」と称して、豊平区平岸方面の史跡見学と、平岸地区のまちづくりの中心を担っている平岸ハイヤー(株)が主催してる平岸マルシェ見学に出かけました。部員数名が一般社団法人「まちづくり篠路」に関わっていて、まちづくりについての先行事例が多い平岸地区を学びたい、という希望から今回の活動になりました。今回は3年次生1名、1年次生4名、顧問の菊池教諭・武藤教諭の計7名に加えて、「まちづくり篠路」のメンバーの方々も帯同しての活動となりました。

地下鉄東豊線学園前駅に集合し、以下の史跡を見学しました。

・連合用水路跡

・豊平町役場跡(豊平4-6)

・札幌軟石の蔵(豊平4-5、現在は宮越屋珈琲)

・定山渓鉄道:豊平駅跡(豊平4-9)

・煉瓦と札幌軟石の元リンゴ倉庫(平岸3-2、現在はよさこいチーム:平岸天神の太鼓練習場)

生徒たちは平岸地区の歴史を学びながら、まちづくりに求められる「自分の住むまちをより好きになるきっかけ」を模索していました。

各史跡を見学した後、平岸ハイヤー(株)前に到着して平岸マルシェ・煉瓦造りの元リンゴ倉庫(現在はダイニングバー)・元リンゴ選果場(現在はサッポロコーヒー館)、そして平岸マルシェの様子を見学しました。平岸マルシェでは、札幌月寒高校の生徒たちが総合的な探究の時間の一環で参加しており、また北海学園大学のサークルの学生たちも関わっていて、生徒たちの刺激になっていました。平岸マルシェの運営の中心である平岸ハイヤー(株)の神代晃嗣様にまちづくりについてのお話もいただき、部員たちには新鮮かつ貴重な機会となりました。

いつもは生徒たちの感想を載せていますが、今回は見学後に生徒たちがまとめたミニポスターの写真を、以下に提示します。

今回の活動は見学旅行直後で2年次生が休養のため参加できませんでしたが、1年次生は4名全員が参加でき、団結を深めていました。

次回は、11月の北海道開拓の村巡検について報告します。

郷土研究部9月の活動は9月7日(土)に、昨年の同時期と同じく「豊平館見学・札響演奏会鑑賞」を行いました。豊平館と演奏会会場の札幌コンサートホールKitaraはどちらも中島公園内に位置しており、歴史的建造物の見学と音楽鑑賞を同じタイミングで楽しむことができました。今回は3年次生1名、2年次生2名、1年次生2名、顧問の菊池教諭の計6名での活動となりました。

地下鉄南北線中島公園駅改札前に集合し、最初に豊平館へ向かいました。

豊平館は、北海道開拓使が開拓使直営の洋風ホテルとして1880年(明治13年)11月に建築したのが始まりで、明治・大正・昭和と3代に渡り天皇家が訪れた由緒ある建物です。1964年(昭和39年)には国の重要文化財に指定されていて、2011年(平成23年)までは市営結婚式場、現在は交流施設として歴史的な展示物の紹介や演奏会会場、会議室としての利用など様々な形で活用されています。またボランティアガイドも常駐していて、本校も過去に何度かお世話になっています。今回もご案内をいただいて、豊平館見学を通して明治時代から現在に至るまでの北海道開拓と札幌の歴史を知ることができました。

豊平館見学後は、隣接する札幌コンサートホールKitaraへ向かいました。

当日の演奏会は札響名曲コンサート「鉄路は続くよ、どこまでも 続オーケストラで出発進行!」というタイトルで、鉄道に関連した曲を集めた珍しい、しかし親しみやすいコンサートでした。出演者は以下の通りでした。(敬称略)

*********************************

指揮:秋山和慶 お話と朗読:市川紗椰 歌:ベイビーブー

お話と構成:岩野裕一 管弦楽:札幌交響楽団

*********************************

生徒たちはダイナミックなオーケストラの生演奏だけでなく、人気グループの歌やコンサート構成者と指揮者の軽妙なトーク、人気女優の朗読とオーケストラの見事なコラボレーションなど、普段のオーケストラコンサートでは味わえないような様々なパフォーマンスを、存分に楽しむことができました。

生徒たちは、以下のような感想を述べていました。

・昨年も見学した豊平館だが、新しい学びを得られた。豊平川はアイヌ語由来だが、豊平館は「札幌が豊かで平和な街になるように…」という願いが込められている。

・新しいメンバーと出かけたので、いろいろなことを話して自分とは違う意見を共有できて良かった。

・豊平館の内装が、柱の形や鏡によってより広く見せようとするなどの細やかな気配りがされていて驚かされた。

・ガイドの方の細部にわたる案内のおかげで、たくさんの知識を得られた。

・普段はクラシックやオーケストラの音楽を聴きませんが、実際にコンサートに来てみるととても楽しかったです。特にいろいろな自然などの風景を表現していたところに関しては、オーケストラの規模での演奏ならではの良さが感じられました。

・座席が演奏者の後ろ側で、普段見る視点とは別の見え方・聞こえ方だったので、その点でも楽しめた。

・「夜行郵便列車」は、夜は重く暗い音色だったが、夜明けの時は明るく軽やかになっており、時間の流れを感じることができた。

10月の活動は、豊平区で平岸マルシェを見学する予定です。

郷土研究部8月の活動は夏休み中の8月7日(水)に「札幌市中心部文化施設巡検」として、札幌テレビ塔・札幌市時計台・大通美術館を見学しました。夏休み中ということもあり、少し遠い場所へ行く計画もありましたが、今年は石狩出身の部員も多く意外と札幌の中心を知らないということもあり、今回の企画となりました。3年次生2名、2年次生2名、1年次生3名、顧問の菊池教諭の計8名での活動となりました。

地下鉄大通駅ポールタウン前に集合し、最初に札幌テレビ塔へ向かいました。

当日は朝から暑く、また観光名所ということで観光客がすでにごった返している状態でした。エレベーターで上まで上がり、札幌市内の様子や遠くは英藍高校の近辺や石狩湾方面まで見ることができqqました。また北大や大倉山ジャンプ台など、今後訪れるであろう場所も眺めることができました。

テレビ塔の次は近接する札幌市時計台へ行きました。こちらも札幌を代表する文化施設で、たくさんの観光客であふれていました。こちらはすでに学んできた札幌農学校(や北海道大学)との関わりが深い施設で、生徒たちは展示されているものとこれまで見学してきたことをリンクさせるような形で、学びを深めていました。

時計台の次は大通美術館へ向かいました。こちらは「ギャラリー大通美術館」という名前も付いていて、常設の展示があるわけではなく、アーティストが在廊して自分の作品を紹介する、というスタイルの施設でした。今回は栗山町在住の「木の工房るか」さん、札幌在住の仲良し女子二人組「mink」さんと「宮の宮」さんの作品が展示されていました。特に「mink」さんと「宮の宮」さんは生徒たちと年齢が近いこともあり、作品を通じてとても話が盛り上がっていました。また木の温もりを感じる「木の工房るか」さんの作品にも、生徒たちは興味津々でした。普通の美術館を見学するのとはひと味違った雰囲気で、生徒たちには貴重な体験となりました。

最後に美術館の出口そばにあった、美唄市出身・イタリア在住彫刻家の安田侃さんの大理石作品を囲みながらミーティングをしました。

生徒たちは、以下のような感想を述べていました。

・テレビ塔では札幌の中心部を見渡すことができて、札幌市資料館など以前行った所も見えて感慨深かった。

・初めてテレビ塔に上ったが、中の展示と上からの風景で札幌の歴史に触れることができた。

・時計台は以前来たときよりも、観光客が増えている印象だった。

・昔は演舞場や体育館、今はコンサート会場にもなっていて、長きに渡って人々に親しまれていることを知ることができた。

・時計台に初めて来たが、時計台を題材にした曲(音楽)がたくさんあること、昔の時計台の部品が展示されていたことに興味をひかれた。

・大通美術館では在廊していた作者さんと作品について話し合うなど、得がたい経験を得られた。

・素晴らしい絵がたくさんあって、お金があれば買いたかった。

・中学校では美術部だったので、プロの絵を見ることが出来て勉強になった。

9月は中島公園で、豊平館見学・Kitaraホールでの札響演奏会鑑賞の予定です。

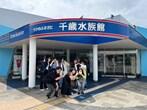

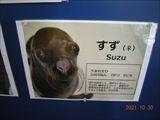

郷土研究部7月の活動は、学校祭後の振替休業日の7月9日(火)にサケのふるさと千歳水族館の見学に行きました。今回は本校新聞局が部活動の取材ということで同行しました。残念ながら郷土研究部員で都合が合わず参加できない生徒が多かったのですが、郷土研究部員3名、新聞局員5名、顧問の菊池教諭の合計9名での活動となりました。

JR札幌駅北口に集合し、千歳駅から徒歩でサケのふるさと千歳水族館へ向かいました。

こちらの水族館はコロナの時期に来たことがありましたが、今のメンバーで来るのは初めてで、隣に併設されている道の駅がリニューアルされていることもあり、新鮮な気分を感じました。近所の保育園の子供たちや家族連れが来ていて、平日にしては意外と人が多い印象でした。

サケのふるさと千歳水族館について、ホームページから以下の説明を紹介します。

⇒「サケのふるさと千歳水族館は、淡水では日本最大級の水槽を有する水族館で、館内ではサケの仲間や北海道の淡水魚を中心に、世界各地の様々な淡水生物を観察することができます。」

⇒「千歳川の水中を直接見ることのできる日本初の施設「水中観察ゾーン」では、四季折々の千歳川の生き物たちの営みを間近に観察することができます。中でも、秋に産卵のため川をさかのぼるサケの群れは必見です。サケの稚魚放流体験などのイベントや企画展なども数多く開催しています。」

生徒たちはサケだけでなく、様々な魚や水辺の生き物を間近に見て・触れて(ドクターフィッシュに手の角質を食べてもらっていました!!)、教科書からだけでは学べない貴重な体験が出来ました。

見学の後半では、アイヌ人と北海道開拓期の日本人とのサケ漁の違いや、アイヌや全国のサケ料理の比較など、今まで学んできたことと比較できるような展示も見ることが出来て、大変勉強になりました。

生徒たちは以下のような感想を述べていました。

・サケの一生、産卵、歴史、料理法、アイヌについてなど、幅広い資料が多くて学びが多かった。

・サケ以外にもいろいろな魚を見れた。特に電気ウナギとスティングレー(エイ)が印象的だった。

・千歳川の中のサケを直接見られる展示は、とても見応えがあった。

・新聞局との合同活動だったが、細かく取材を受けるみたいな堅苦しいものではなく、意見や感想を交わすような感じで、楽しく交流できた。また一緒に活動したいと思った。

・今後も新聞局とポスターや新聞の作成で、互いに協力しながら高め合えたらいいと思った。

8月は札幌市内中心部の施設を回る予定です。

7月5日(金)・6日(土)の学校祭で、郷土研究部は例年同様、社会科教室にて活動内容にかかわる展示を行いました。活動毎に作っているポスター(昨年度と今年度の分の一部)を展示し、また過去の活動をパソコンのスライドに簡単にまとめたものをテレビで放映しました。

来場者アンケートでは、以下のような感想をいただきました。

・ポスターで活動を発信してくれているのは嬉しいです。エドウィン・ダン記念館は行ってみたいと思っていたので、紹介を見られてよかったです。

・部員さんの説明も分かりやすく、地域に対する愛が伝わってきました。

・同じ場所にもう一度行く、というのがすごくいいと思いました。行く時の年齢や季節が違うと見え方や感じ方が変わるので、新しい発見もあると思います。

・地元を知れるいい機会でした。ポスターがすごく分かりやすかった。頑張ってください!!

部員達には大変励みになりました。これからも活動の発信を続けますので、応援や感想をよろしくお願いします。

今月の活動は、6月9日(日)に北大祭と北大博物館へ行きました。当初は別の場所を計画していましたが、昨年の北大祭でのIFF(International Food Festival )の様子を先輩方から聞いた1年次生が、ぜひ行きたいと希望し、昨年と同じ形になりました。今回は3年次生2名、1年次生4名、体験入部の2年次生1名、顧問の菊池・武藤両教諭の合計9名での活動となりました。

JR札幌駅北口に集合し、北大へ向かいました。

正門から入場してクラーク像を確認した後、メインストリートを農学部付近から北方向へ向かいました。(農学部の熊に関するブースは最近の話題のニュースと大いに関係がありました。)特にお目当てにしていたIFFは留学生たちによるエスニックフードの出店で、主にアジア・アフリカの料理でした。生徒たちは外国人留学生にも何とか話しかけながら(!?)、各国の食文化を楽しんでいました。IFFを抜けると留学生ではない(!?)北大生たちによる様々な模擬店もあり、中には湧別高校生徒が協力する湧別町のブース、北大生が地域創生で関わっている津別町のブースなど興味深い出店もありました。

北大祭で食文化を堪能した後は、北大博物館を見学しました。1年次生にとっては初めての訪問で、1階は北海道開拓と北大の歴史、2階以上は各学部の研究成果を分かりやすく展示したものが中心で、生徒たちは各々が興味あるものを熱心に見学していました。

生徒たちは以下のような感想を述べていました。

・IFFは何となくカレー系が多いように感じた。北大祭はさすが大学生の企画力なのか、良い意味で普通の大きなお祭りだった。

・昨年同様たくさんの屋台があり、見応えがあった。北大の学生さんともいろいろお話ができて、視野が広がった。

・IFFの出店の工夫を見て、自分たちの学校祭にも生かせると思った。また各国の料理が見たことのないものが多くて楽しかった。

・外国の方と少しだけだったけど会話ができて良かった。

・北大祭はお堅いお祭り、と勝手に想像していたけど実際にはいろいろな世代の人たちがたくさん来て楽しんでいて驚いた。

・外国の料理について、食材をどこから手に入れているのかに興味がわいた。

・北大博物館に初めて来たが、いろいろな世界を味わえて良かった。

・3回目の北大博物館訪問だったが、展示だけでなく自分の見方が変化したことも感じ、新鮮な気持ちで見ることができた。

・宇宙の展示が気になり、もっと見たくなりました。

・恐竜の化石の展示に一番興味を持った。授業で学んだことも出ていて、さらに理解が深まった。

・北大博物館の中は外のお祭りの雰囲気とは真逆のとても真面目な内容で、動物の剥製や昆虫の標本が特に心に残った。

来月はサケのふるさと千歳水族館を見学する予定です。

今月の活動は、5月18日(土)に札幌市資料館と北大植物園へ行きました。両施設とも札幌の中心部にあり駅からアクセスしやすく、札幌の歴史と自然を同時に学べる良い機会となりました。今回は3年次生1名、2年次生2名、1年次生4名、顧問の菊池教諭の合計8名での活動となりました。

地下鉄大通駅に集合し、大通公園の中を通りながら札幌市資料館へ向かいました。

ライラック祭りやラーメン・フェスの準備をしている中を通過していきましたが、途中で北海道開拓に尽力したエドウィン・ダンと黒田清隆の像前で記念撮影をしました。昨年春にエドウィン・ダン記念館へ行った時のことを思い出した部員もいました。

大通公園の最も西側に位置する札幌市資料館の前には庭園があり、札幌の姉妹都市瀋陽(中国)とのつながりを表す獅子像や、美しい植物がたくさんありました。

札幌市資料館は大正15年(1926年)に札幌控訴院(今日の高等裁判所に相当)として誕生した建物が、現在は資料館として市民に開かれた施設となっていて、令和2年(2020年)に国の重要文化財に指定されました。

内部は刑事法廷展示室やまちの歴史展示室、貸しギャラリーなどがあり、当時の裁判の様子を体験したり、札幌の発展の歴史を学んだりできる興味深いものでした。茨城県の中学生が修学旅行の自主研修に来ている場面にも遭遇し、生徒たちは価値ある施設であることを実感していました。

札幌市資料館見学後は、徒歩15分ほどで北大植物園に到着しました。北大植物園の歴史は明治10年(1877年)、札幌農学校教頭だったクラーク博士の進言に始まり、後に初代園長となる宮部金吾氏の計画・設計で明治19年(1886年)に開園しました。(日本で2番目に古い植物園だそうです。)様々な植物に恵まれているだけでなく、北方民族資料室には貴重なアイヌ・ウィルタ民族の生活資料が、博物館には南極観測で活躍した樺太犬タロや世界唯一のエゾオオカミの剝製など、大変貴重な資料があり、郷土研究部として学ぶものの宝庫でした。生徒たちは博物館も植物園内も、大変興味深く見学していました。

生徒たちは以下のような感想を述べていました。

・札幌市資料館の交通や札幌軟石の展示について、今まで訪問した施設や篠路の歴史とリンクする部分も多く、知識をより吸収できた。

・昔は書記など、裁判官以外の人も法服や帽子を身に着けていたことを初めて知った。

・裁判所のテーミス像を後から調べたら、ヨーロッパでは正義の象徴として街中でも見ることができることが分かった。

・札幌の様々な地名の由来や歴史を知ることができて、札幌についての知識が深まった。

・北大植物園の博物館に展示されていた、宮部金吾氏の内村鑑三氏・新渡戸稲造氏と英語でやり取りした手紙や、漢文で書かれた儀式の式辞に驚いた。

・エドウィン・ダン記念館で見たオオカミ絶滅の話や、北大博物館で見たのと同じような英語のノートがあり、これらのことを部活のポスターを通してもっといろいろな人に知ってもらえるよう頑張りたいと思った。

・アイヌ民族について、今までは日本から見た情報しか知らなかったので、他の国ではどんな風に考えられているのかにも興味を持った。

・開拓以前の札幌の植生を知ることができた。またアイヌの熊送りの動画は大変興味深かった。

・博物館内の動物の剥製や、瓶内にホルマリン漬けになった蛙・蛇・トカゲなどがとても印象的だった。

・一年生全員が参加しての活動は今回が初めてだったが、前回同様仲良くできて、日常のポスター作成作業で交流が上手くできているからだと感じた。

来月の活動は、北大祭の外国人留学生によるエスニックフードコートと、北大博物館の見学を予定しています。

令和6年度最初の活動は、4月20日(土)に北海道神宮と円山動物園へ行きました。新入生を迎える体験入部という形で、昨年4月と同じ内容になりました。今回の活動前後で1年次生4名、2年次生1名が入部し、今年度の部員は3年次生2名、2年次生2名、1年次生4名の合計8名でスタートとなりました。(少なくともこの10年では最大の部員数だと思います。)今回は3年次生2名、2年次生2名、1年次生3名、顧問の菊池教諭の合計8名での活動となりました。

地下鉄円山公園駅に集合し、最初は北海道神宮へ向かいました。

天気はあまり良くありませんでしたが、週末ということもあり、外国人観光客も含めてたくさんの人が来ていました。北海道開拓に合わせてできた神社であり、北海道の歴史に関わるものがたくさんありました。初詣で家族で来たことがあるという生徒は複数いましたが、神社内の歴史に関わるものを見るのは初めてという生徒も多く、興味深く見学していました。

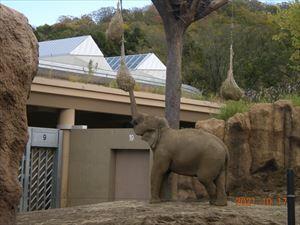

神宮の後は、隣接する円山動物園へ行きました。

最初は全員でゾウ舎を見学しました。ゾウの生態を観察できるだけでなく、東南アジアのゾウを取り巻く環境や人々との共生、環境破壊問題など多くのことを学べる施設でした。ゾウ舎の見学後は、各々で見たい施設や動物を巡るフリータイムを取りました。生徒たちはそれぞれお気に入りの動物がいたようです。

生徒たちは以下のような感想を述べていました。

・たくさんの新入部員が加わったことにより、それぞれ気に入った動物についてや知識の交流など、お互いより多くのことを学べた日になったと思う。

・新入部員が多く入ってくれて、人数が少ない時よりもできることが増えて良かった。

・神宮は寒さ&霧雨の中で、桜も咲いていた。露店が多く出ていて、また外国人観光客もたくさんいて「インバウンド需要」という言葉を思い出した。

・ゾウ舎では、野生のゾウの生活スタイルと似たものになるよう工夫していることに驚いた。また各動物に合わせたエサやりのタイミングや習性、育った環境により近づけるなど、たくさんの配慮を知ることができた。

・円山動物園に6年振りくらいに来たが、当時と比べて動物の数や種類が変わっているように感じた。

・神宮も動物園も、以前来た時とは違う視点で見ることができて良かった。例えば小さい頃は解説文を読むことはできなかったし、動物を見るだけでなく野生ならどうなのかと考えるなど、自分が成長した部分も感じることができた。

・初めての活動参加で不安もあったけれど、先輩方が優しく、先生の説明も詳しくて分かりやすくて良かった。

次回の活動は5月後半に、札幌中心部にある札幌市資料館と北大植物園の見学を予定しています。

4月2回目の活動(札幌テレビ塔、札幌市民交流プラザ、札幌市時計台の見学)の活動報告を1階生徒玄関前ホールに掲示しました。写真以外に顧問の先生を描いた(?)イラストも大きく載せて、印象的な仕上がりになりました。5月の活動の報告については、定期考査明けに作成します。

4月2回目の活動は、4月29日(土)に「札幌市中心部文化施設巡検」と称して、札幌テレビ塔、札幌市民交流プラザ(hitaru)、札幌市時計台へ出かけました。(もう一つ札幌市資料館も予定していましたが時間が足りず、次回以降にまわすことにしました。)前回は「体験入部」という形でしたが、今回は新入部員を含めて全員がそろっての活動となりました。参加者は3年次生1名、2年次生2名・1年次生1名、顧問の菊池教諭と武藤教諭の計6名でした。

JR札幌駅に集合し、徒歩で札幌テレビ塔へ向かいました。連休中ということもありイベントが行われていたり、団体の外国人観光客が多数いたりなど、とても賑やかな様子でした。

札幌テレビ塔は札幌のシンボルの1つで、生徒たちも一度は来たことのある施設ですが、幼稚園や小学生の頃に家族と来たというケースがほとんどでした。高校生になって目線の高さが変わり、また様々な知識が身に付いたこの時期に改めて訪れることで、見える札幌の景色の印象が変わったと皆が口にしていました。

札幌テレビ塔の後は、至近距離にある札幌市民交流プラザ(hitaru)へ向かいました。

札幌市民交流プラザは札幌市民ホールと道を挟んで向かい側に位置していて、図書館やオペラハウス、演劇用スペースなどを有するする札幌市の総合型文化施設です。HTBの本社やカフェ、レストランなども併設しており、立地の良さからたくさんの人たちが訪れる魅力的な場所になっています。当日もフリーマーケットや写真展なども行われており、生徒たちは文化施設+αの様子を興味深く見学していました。また2階の自習の出来るスペースで、高校生・専門学校生・大学生・社会人の人たちが勉強に取り組んでいる様子を見て、刺激を受けていました。

札幌市民交流プラザの次は、これまた徒歩数分の距離の札幌市時計台へ行きました。札幌観光の目玉の1つで、この日もたくさんの観光客が見られました。元々は北海道大学の前身である札幌農学校の演武場として使われていた建物で、現在は1階が札幌農学校や北海道開拓に関わる展示、2階は演奏会などに使えるホールになっています。

札幌市時計台も、生徒たちは小さい頃に来たことはあっても、高校生になったいま改めて訪問して新たに気付いたことがいろいろあったようで、たくさんの学びがあったようでした。

生徒たちは、以下のような感想を述べていました。

・昔テレビ塔に登った時は高いなぁ、とか町並みがよく見える、くらいしか感じなかったが、今回は札幌がどんな風に変わっていったのか、そしてこれからどのように変わっていくのか、などを感じたり考えるようになった。

・昨年訪れた大倉山ジャンプ台から見た札幌を逆から見た風景で、興味深かった。

・図書館や自習スペースを、学生としてより積極的に利用したい。

・自分には石狩図書館で十分だが、あの空間で勉強するのはリフレッシュできそうだと思った。

・時計台の中が資料館のようになっていることを知らなかった。また音楽や小説などの題材になっていることも知らなかった。

・明治時代の洋食のサンプルが出来上がりすぎていた。

・北大博物館での展示と重なる部分も多く、札幌農学校のことを詳しく学習できてたくさんの知識も身についた。

・先生方を含めて初めて6人で活動できて、楽しく札幌について学べる良い機会になった。

・先生方も含めて、全員が仲の良い部活だと思った。またこのメンバーでも郷土研究部を明るく楽しい部活動にしていきたい。

5月の連休に入る直前に、4月の活動(北海道神宮・円山動物園見学)の活動報告を1階生徒玄関前ホールに掲示しました。手描きのイラストや新入部員の新しいアイデアも取り入れ、昨年度よりも分かりやすく、さらに印象的な内容になりました。今後も楽しみです。

今年度最初の活動は、4月17日(月・代休日)に北海道神宮と円山動物園へ出かけました。まだ部局結成ミーティングが行われる前でしたが、入部希望者に対する「体験入部」という形で少し早めに実施し、場所も分かりやすい所ということで動物園をメインにしました。参加者は部員の2年次生1名、体験入部の2年次生1名・1年次生1名、顧問の菊池教諭の計4名でした。

地下鉄円山公園駅に集合し、徒歩で円山公園へ向かいました。本来の予定では円山登山をしてから動物園見学でしたが、前日・当日の雨天・低温に加えて、円山付近で熊が出没したとの情報もあり、急遽北海道神宮見学に切り替えました。

悪天候の平日にもかかわらず外国人観光客がたくさん訪れていて、ちょっとした賑わいも見られました。コロナ禍の真っ只中では手水舎も閉じられていることが多かったようですが、今回はきちんと手を清めてからお参りすることが出来ました。

北海道神宮見学を終え、徒歩で近接する円山動物園へ行きました。円山動物園はほぼ毎年必ず訪れていますが、見るべきものが多く毎回新しい発見があるので、生徒たちも楽しみにしています。

動物園正門左手にある動物博物館で、円山動物園の歴史や様々な剥製や標本を見た後、全員でゾウ舎とサル舎を見学しました。サル舎見学後は、生徒たちが自分の好きな場所を自由に見学することにしました。

生徒たちはいろいろ廻ったようですが、体験入部の2年次生(女子)が爬虫類好きで(?!)、爬虫類の写真が多めになりました。

活動終了後、体験入部の2名が正式に入部することを表明し、今年度は3年次生1名・2年次生2名・1年次生1名、そして顧問2名の計6名で活動を始めることになりました。この後も入部希望者が増えることを期待しながら、活動を続けていきます。

生徒たちは、以下のような感想を述べていました。

・登山が中止になったのは残念だったけど、北海道神宮は自分の住んでいる所よりも自然の豊かさや静けさ、そして歴史や文化の側面が感じられて新鮮だった。

・文化の日と日本国憲法のつながりや、手水舎についての先生の説明が面白かった。

・ゾウ舎ではゾウの生態を直接見るだけでなく、SDGsについても学ぶことが出来た。

・円山動物園の歴史も学べた。個人的には爬虫類を見ることが一番興奮した。

・写真や動画よりも、やはり実際に見る方が動物の様子が分かりやすかった。

・先月、先輩方が卒業してから寂しく感じていたが、新しい部員が入って、今まで以上にこの部活に明るさや温かさが加わる予感がしてうれしかった。

・ただ見るだけではなくて、先生が分からないことを補足説明したり、逆に問いかけをしてくれたので、自分でいろいろ考えることが出来た。

・初めて野外活動に参加して、楽しめたし勉強になったことがたくさんあった。これならこの部活動を続けて行けそうだと思った。

今月はもう一度、月末にテレビ塔や時計台など札幌市中心部施設見学の活動を予定しています。

令和5年度最初のホームページ更新です。4月10日(月)午後に入学式が行われましたが、その直前に3月の活動(北大博物館見学)の活動報告を1階生徒玄関前ホールに掲示しました。

入学式終了後、新1年生や保護者の方々にも見ていただけました。4月12日(水)の放課後には1階社会科教室にて入部説明会を行い、部員がプレゼンテーションソフトで作成したスライドを使って活動内容を紹介しました。(1年生女子生徒1名が来てくれました!!)他にも興味を持っている1年生がいるという噂もあり(?!)、少しでも多くの入部希望者が現れることを期待しています。

今年度最後の活動は3月19日(日)に、ここ数年毎年訪問している北海道大学総合博物館(以後、博物館とします)見学へ行きました。北海道大学設立の歴史から、北海道開拓の歴史や各学部の研究紹介など展示内容が豊富で、天気の良い休日ということもあり、たくさんの外国人観光客や一般市民が来ていました。参加者は2年次生1名、1年次生1名、顧問の菊池教諭の計3名でした。

JR札幌駅に集合後、徒歩で現地へ向かいました。

北大正門左側のインフォメーションセンターや、右側の構内案内図を確認した後に、博物館以外の施設をいくつか見学しました。北海道帝国大学初代総長佐藤昌介像、有形文化財の古河記念講堂、クラーク博士像、クラーク会館、北大農学部本館、中谷宇吉郎博士の「人工雪誕生の地」碑、北大構内のセイコーマートなど…分かりやすい有名なものを中心に、菊池教諭が学生時代の話を交えて説明しながら見学しました。

1時間ほど各施設を見学した後、当日のメインである博物館へ入りました。

1999年春に開館したこの博物館は、昔の理学部の校舎でした。(現在も一部は研究室等に使われています。)130年以上前の札幌農学校時代から収集・保存・研究されてきた400万点にものぼる標本/資料が蓄積されており、こうした北大の多様な研究の伝統を今に伝えるとともに、最先端の研究をさまざまな実物資料や映像で展示紹介しています。また、2016年のリニューアル時に12学部を紹介する展示、多目的スペース、カフェ、ミュージアムショップなども設けられ、より親しみやすい施設になりました。

生徒たちは北大の歴史、北海道開拓の歴史、各学部の研究研究紹介などを熱心に見学していました。またお昼時は昼食の予定でしたが、多目的スペースに集まり次年度の計画について熱心に語り合い、博物館見学に大きく刺激を受けた様子でした。

生徒たちは、以下のような感想を述べていました。

・札幌農学校から始まったことは知っていたが、東北大学との関わりは始めて聞いて驚いた。また菊池先生が学生の頃は大学の敷地内で自由にジンギスカンをしていた、という話にも驚いた。

・ロケット、化石、民族研究など想像以上にたくさんの展示があり驚いたが、一番衝撃だったのは皮膚病などを示す模型のムラージュだった。以前ネットで尋常性白斑について見たことがあり気になっていて、今回それを見てムラージュのリアルさに驚いた。

・クラーク博士がキリスト教の考え方を取り入れて新しい教育を行っていたことに関わる展示が、とても印象的だった。

・工学部の展示にあったロケット開発に元日産エンジニアだった教授が関わっていること、教育学部の展示でこの学部が教員養成ではなく子供の教育そのものを研究する学部であること、などを知ることができて印象に残った。また化石や岩石についての研究も、個人的には見応えがあった。

今回の活動内容報告(ポスター)はすでに完成していますが、校内掲示及びホームページでの掲載は、新年度になってから行います。令和5年度も札幌英藍高校郷土研究部をよろしくお願いします。

先月のロイズカカオ&チョコレートタウン見学についての、生徒たちが作成した報告ポスターです。春休み中も1階生徒玄関前ホールに掲示していますので、新1年生も仮登校の時に見ることが出来ます。よろしくお願いします。

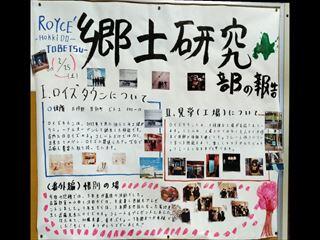

2月の活動は、2月25日(土)に、3年生が以前から希望していた当別町のロイズカカオ&チョコレートタウン見学へ行きました。卒業式の前に3年生と後輩たちの惜別の場にもしたいと考え、実現しました。北海道土産として有名なロイズの新しい工場、かつ近隣にJRの駅も新設された話題のスポットです。参加者は3年次生2名、2年次生1名、1年次生1名、顧問の菊池教諭・武藤教諭の計6名でした。

JR札幌駅に集合、JRでロイズタウン駅へ向かい、到着後徒歩で現地へ向かいました。

ロイズカカオ&チョコレートタウンは、3階のカカオファームゾーンではチョコレートの材料であるカカオについて、2階の工場体験ゾーンでは工場の機械見学や楽しいゲームを通じてチョコレート作りについてを学べる施設でした。(時間の関係で取り組めませんでしたが、チョコレート作りを体験できるコーナーもありました。)またロイズミュージアムでは会社が集めたチョコレートに関係する絵画や、珍しい品々も展示されていて、生徒たちは初めて見るもの、初めて知るチョコレートの知識に興味津々で見学していました。

出口付近では、来場者が感想やメッセージを書くコーナーがあり、みんなで3年生へのお祝いの言葉を書きました。また1階のロビーで3年生への卒業プレゼント贈呈を行い、部活動の卒業もお祝いしました。過去2年間このような形での惜別の場を設けることができなかったので、とても良い機会になりました。

生徒たちは、以下のような感想を述べていました。

・全体的に新しく、綺麗な外観・内装でおしゃれな雰囲気を感じた。

・プレオープンということで工場はまだチョコレート生産をしていなかったものの、体験や図解などを通じて、分かりやすくチョコレート作りの過程を学ぶことができた。

・子供も大人も一緒になって楽しめる施設だと思う。

・カカオ豆を発酵させるためチョコレートは発酵食品である、と書かれているなどたくさんの発見があった。

・施設が思っていたよりも大きく、じっくり見れなかった箇所もあったのでもう一度来てみたいと思った。

・ロイズの発祥が東区だということを知らなかった。以前行ったチョコレートファクトリーの石屋製菓も東区が始まりということで気になった。

今年度最後になる3月の活動は、北大博物館見学を予定しています。

先日のウポポイ訪問について、生徒たちが作成した報告ポスターです。

新年明けての最初の活動は、1月15日(日)に以前から行きたいと考えていた白老町のウポポイ(民族共生象徴空間)見学でした。アイヌに関することを学べる施設ですが、先月の北海道博物館にもアイヌに関わる展示が沢山あり、両施設を続けて見学するのはとてもタイムリーでした。生徒たちは中学校の修学旅行で行ったことがある、もしくは初めてということでしたが、高校生になって新たに歴史を学んだ上で見学することはとても意味があると思いました。参加者は2年次生1名、1年次生1名、顧問の菊池教諭の計3名でした。

JR札幌駅に集合し、特急で白老町へ向かいました。

JR白老駅から徒歩7分ほどで、ウポポイへ到着しました。ウポポイは2020年7月に開業しましたが、コロナ流行と重なりこれまであまり混み合う印象はありませんでした。今回も常に入場する人たちが入口にいるものの、余裕を持って見学できる感じでした。外国人観光客の姿も見られました。入場してからすぐ、体験交流ホール(ウエカリ チセ)での伝統芸能公演を案内され、そちらへ行きました。写真撮影はできませんでしたが、鶴を題材とした踊りが披露されて、生徒たちは強く興味を示していました。

踊りを観た後は、展示物をじっくりと見学しました。先月の北海道博物館にもアイヌ関係の展示は沢山ありましたが、こちらはやはりより専門的であったり、逆に初めて接する人にも分かりやすいものなど、様々な工夫がなされていました。生徒たちは展示物からアイヌ文化について理解を深めるだけでなく、ポロト湖の眺めも楽しみ、新たな発見の多い見学となりました。

直木賞受賞小説『熱源』に登場し、白老にも滞在したことのあるポーランド人文化人類学者ブロニスワフ・ピウスツキ(1866~1918)の胸像と記念撮影した後、昼食を白老駅近くの「haku hostel+bar」でいただきました。こちらのお店は、大正末期~昭和初期に青森県から白老に移住してきた柏村(かしわむら)家が開業・営業してきた「柏村旅館」をリノベーションしてできたもので、白老のお洒落スポットとして人気があります。生徒たちはウポポイとはまた違う雰囲気で、食事を楽しみました。

生徒たちは、以下のような感想を述べていました。

・展示物は北海道博物館と重なるものも多かったが、触れて学べる展示物や、伝統的舞踊・歌唱などは他の施設ではなかなか体験できないので、大きな価値があると思った。

・アイヌと鉄について興味を持った。アイヌが製鉄技術や採掘について知らないと勝手に思っていたので、良い学習になった。またウポポイが出来る前のポロト湖周辺の歴史も興味深かった。

・アイヌ人の俳優、アイヌ人初の国会議員などアイヌ人で活躍する方々の展示は初めて見るもので、とても良かった。

・展示物からアイヌと日本のつながりを感じる一方、和人とアイヌの衝突や民族差別についても詳しく説明されていて、アイヌの人々の不満もよく分かった。

・ウポポイの中でまだ見れなかった所があり、アイヌ料理も食べてみたいのでまた行ってみたい。

来月は、卒業直前の3年次生も交えた巡検を予定しています。

以前は学校祭の時に、巡検した先を2~3か所ピックアップして活動内容を模造紙にまとめて発表していましたが、昨年度からは毎回活動内容報告を作り、1階の生徒玄関前ホールに掲示しています。部員たちは放課後に、和気あいあいと作成に励んでいます。以下の写真は今月のものです。

先月は石狩方面の巡検を予定していましたが、コロナの影響で叶いませんでした。10月以来の活動ということで、12月10日(土)に当初から計画していた北海道博物館見学へ出かけました。9月の活動で隣接する北海道開拓の村へ行きましたが、深いつながりのある両施設を近い間隔で訪れることは意義深いと考えていました。参加者は2年次生1名、1年次生1名、顧問の菊池教諭・武藤教諭の計4名でした。

地下鉄東西線新札幌駅に集合し、バスで開拓の村へ向かいました。

北海道博物館(愛称:森のちゃれんが)は、北海道の自然・歴史・文化を紹介する北海道立の総合博物館で2015年4月に開館しました。北海道開拓記念館(1971年開館)と道立アイヌ民族文化研究センター(1994年開所)という2つの道立施設を統合して新たに開設され、自然環境と人とのかかわりや、アイヌ民族の文化、本州から渡ってきた移住者のくらしなどを調査・研究し、北海道民の貴重な宝である資料を収集・保存し、展示や教育、イベント・事業などを行っています。

入口ではナウマン象とマンモスの骨格レプリカが見学者を迎え、その後プロローグ「北と南の出会い」、第1テーマ「北海道120万年物語」、第2テーマ「アイヌ文化の世界」の展示が続きます。北海道の成り立ち、アイヌの人たちの暮らし、北海道開拓の歴史などが印象的な展示物とともに詳しく説明されていて、生徒たちは引き込まれるように熱心に見学していました。

2階へ移ると、第3テーマ「北海道らしさの秘密」、第4テーマ「私たちの時代へ」、第5テーマ「生き物たちの北海道」となり、今から百年前以内の人々の暮らしや現在の自然についての内容がメインの展示となり、生徒たちはより親しみを持って見学していました。

部員たちは、以下のような感想を述べていました。

・自然から歴史、文化まで幅広く学べました。また分かりやすい図解や音声案内のおかげで、北海道に関する知識を深めることが出来ました。

・特にアイヌ文化(衣服・言語・近代的な製品など)について、教科書には載っていないようなことも事細かに学ぶことが出来て良かったです。菊池先生の解説も分かりやすかったです。

・アイヌの松前藩の「鮭100匹」と「米俵」の交易の公平性について、菊池先生との対話を通じて、改めて考えることが出来た。

・初めて行きましたが、時代の流れが分かりやすかったです。最初の文化に関する展示は少し難しさも感じましたが、本州など他の地域との違いを知ることが出来て面白かったです。

・以前から北海道特有の建築(家)について興味がありましたが、それらについて詳しく展示されていて面白いと思いました。

来月は、ずっと行きたいと考えていたウポポイ見学を計画しています。

10月の活動は紅葉も美しくなってきた10月16日(日)に、大倉山の札幌オリンピックミュージアムと本郷新記念札幌彫刻美術館へ行きました。最近話題の冬季オリンピック招致にも関わる施設と、その近隣に位置する美術館を訪問することで、札幌におけるスポーツ文化と芸術文化を一度に学ぶことが目的でした。また3年次生が進路活動専念のために引退してから、1・2年次生による最初の活動になりました。参加者は2年次生1名、1年次生1名、顧問の菊池教諭・武藤教諭の4名でした。

地下鉄東西線西28丁目駅に集合し、バスで札幌オリンピックミュージアムへ向かいました。到着すると人の多さに驚きました。天気が良かったこともあり、札幌市民だけでなく関西方面や中国から来たと思われる団体旅行客もいて、とても賑わっていました。

大倉山ジャンプ競技場のすぐ下に位置するこの施設では、オリンピックの躍動感や感動が味わえる大迫力のパノラマシアターや、1972年札幌冬季オリンピックの軌跡をたどる展示に加えて、オリンピック開催都市としてのレガシーをより深く次世代に継承していくため、古代オリンピックの誕生から近代オリンピックへの変遷やパラリンピックについてのコーナーにより、オリンピック・パラリンピックの歴史や理念について学べる魅力ある展示内容となっています。

部員たちはオリンピックに関わる様々な展示物や、マシンを使ったスキージャンプ・ノルディックスキー・ボブスレー・アイスホッケー体験などでオリンピックやウィンタースポーツについて理解を深めることができました。

ミュージアム見学後はリフトでジャンプ台の上にある展望台から札幌を一望しました。札幌は夜景で有名ですが昼間もきれいで、札幌の中心部だけではなく、英藍高校方面や石狩湾も良く眺めることができました。

展望台を降りてからミュージアムの休憩所で昼食を取った後、坂道を下って本郷新記念札幌彫刻美術館へ向かいました。

本郷新記念札幌彫刻美術館は、札幌市中央区宮の森の閑静な住宅街のなかにある小さな美術館で、戦後日本を代表する札幌生まれの彫刻家・本郷新(ほんごう・あらた、1905-1980)の彫刻・絵画など1,800点余りの作品を所蔵しています。本館と記念館の二つの建物があり、本館では、さまざまな視点から本郷新の芸術を紹介するコレクション展や、彫刻や立体造形に関する企画展を開催しています。本館と隣接する記念館は、かつて本郷新がアトリエ・ギャラリーとして建てた邸宅で、本郷新の彫刻・絵画作品のほか、全国各地に設置された本郷新の野外彫刻の石膏原型、制作道具や家具類を常設展示していて、かつての邸宅の雰囲気を味わいながら、本郷の彫刻とその制作の息吹にふれることができます。

当日、本館では「建築家上遠野徹と本郷新の宮の森アトリエ」と題した特別展が開かれていました。本郷新記念札幌彫刻美術館の記念館となっている建物を設計した、北海道を代表する建築家上遠野徹(かとの・てつ、1924-2009)と本郷新それぞれの仕事ぶりを知ることのできる写真や図面、模型、イメージスケッチなどを通して、この建物に込められた両者の思いを知ることができました。

両館とも内部は写真撮影禁止だったので、こちらにその様子を載せることはできませんが、部員たちは普段目にすることのない迫力ある彫刻作品や、建築に関わる精巧な図面や模型、珍しいスケッチなどを直接見ることで、貴重な経験を得られました。

部員たちは、以下のような感想を述べていました。

・色の塗られていない古いスキー板に驚いた。

・冬季オリンピックを通じた札幌の発展の話や、日本そして北海道出身のオリンピアンの使用した道具が興味深かった。

・展望台に来たのは7年振りくらいだったが、記憶よりもとても広い範囲を見ることができて良かった。

・彫刻美術館の特別展では、展示されていた写真や模型などが40年以上前のものとは思えないほど、逆に新しさを感じた。また記念館にある作品の彫刻や、アトリエだったころの写真を見ると本当にすぐそこに本郷さんがいるように思えた。

・建築の分野で「当時では奇抜」→「今でも美しい・近代的」という「時の美」を自分なりに感じることができた。

・眼鏡を忘れてきたのが痛かった。景色も作品のもっとはっきり見たかった。

・3年生がいない初めての活動でしたが、これからも先輩と協力・分担して上手くやって行く手応えがつかめた。

来月は石狩方面への巡検を予定しています。

9月の活動は、前期期末考査終了後の9月3日(土)に北海道開拓の村へ行きました。当初は8月の夏休み明けに行く予定でしたが、参加できない3年生がおり、3年生は今回の活動後は進路活動のためにしばらく参加できなくなるので、全員参加できるこの日にしました。北海道開拓の歴史をダイレクトに感じることができる施設で、このメンバーで行ける機会をずっと待っていました。参加者は3年次生2名、2年次生1名、1年次生1名、顧問の菊池教諭・武藤教諭の計6名でした。

地下鉄東西線新札幌駅に集合し、バスで開拓の村へ向かいました。

北海道開拓の村は、明治から昭和初期にかけて建築された北海道各地の建造物を、54.2ヘクタールの敷地に移築復元・再現した野外博物館です。開拓当時の生活を体感的に理解してもらうこと、文化の流れを示す建造物を保存し後世に永く伝えることを目的に、1983年4月に開村しました。開拓時代の人たちの知恵と努力を見ることができ、建造物一つ一つが開拓当時へ導いてくれるような雰囲気があります。本校のそばに住んでいる生徒の一人は、篠路の龍雲寺の古い建物がこちらへ移築されていることを知っていて、訪れることをとても楽しみにしていました。

とてもたくさんの建物があり、全てを見ることは叶わないのでいくつかピックアップすることにし、旧北海中学校、旧龍雲寺、旧青山漁家住宅、旧土屋家はねだし、旧秋山家住宅、旧田村家北誠館蚕種製造所、旧札幌農学校寄宿舎(恵迪寮)を見学しました。学校や実業的な施設が中心になりましたが、その当時の雰囲気をしっかり感じ取ることができました。

見学の途中で昔の遊びを体験するコーナーを見つけ、輪回しや竹馬にもチャレンジしました。なかなか難しくて苦戦しました。また村内をまわる馬車は珍しく、馬の姿に癒されました。

見ることの出来なかった施設もたくさんあったので、次年度以降も継続的に訪問したいと思いました。

部員たちは以下のような感想を述べていました。

・和風の建物、洋風の建物の両方を見て、比較できて面白かったです。

・昔の遊び道具の体験が楽しかった。

・竹馬は難しくて、自分には乗れそうになかった。

・北海中学校や恵迪寮は木製の部分が多く、構造も面白かった。

・旧青山漁家住宅では、当時のリアルな漁師生活を知ることができた。

・体験型アクティビティとしてすごい施設だと思った。

・建物は洋風でも展示物は和風であるなどが、とても興味深かった。

・進行方向左側に洋風建築、右側に和風建築を並べている工夫に気付いた。

・畑や池などもあり、自然も多く感じることができた。

次回からは1・2年次生での活動となります。行き先は未定です。

今月2回目の活動は7月16日(土)に、小樽市総合博物館へ行きました。鉄道関係中心の本館と歴史・文化・自然中心の運河館に分かれていて、数年前に運河館へは行ったことがありましたが、本館は今回が初めてでした。昨秋に小樽水族館へ行ったので、生徒・教員共々少し懐かしい気分にもなりました。参加者は3年次生2名、2年次生1名、1年次生1名、顧問の菊池教諭・武藤教諭の計6名で、久しぶりに全員で行くことが出来ました。

JR札幌駅に集合し、小樽駅からはバスで本館へ向かいました。

本館は国指定重要文化財の旧手宮鉄道施設を含んだ、北海道開拓期の鉄道・歴史の展示がメインで、屋内外に実物の車両も展示されていているので、いわゆる鉄道ファンにはたまらない場所になっています。当日も雨模様にもかかわらず、思いの外たくさんのお客さんが来場していました。

中をひと通り見学して屋外展示を見に行くと、ちょうどアイアンホース号乗車の時間になり、短距離ではありますが客室に乗って蒸気機関車体験ができました。

本館を見学した後は、旧手宮鉄道の線路跡を辿りながら徒歩で運河館へ向かいました。途中地元の市場にも寄り道しながらゆっくり向かいました。生徒たちは札幌では見かけない、古い街並みも楽しんでいました。

生徒たちは次のような感想を述べていました。

・鉄道に関する展示が多く、それに関連して見えてくる小樽の地理や歴史がとても魅力的に感じた。

・線路を敷く過程や石炭を運ぶ様子を再現した模型が興味深かった。

・小樽の自然や動物、昔の人が使っていたものなどを直接見ることが出来て楽しかった。特に昔の人の火起こし体験や、動物の鳴き声が面白かった。

・明治時代の洋風・石造りの建物とその内部の再現が面白かった。小樽が栄えていた時の様子もよく分かった。

・工場が多いのが札幌との違いだと思った。

・札幌と違って小樽は明治から大正時代を感じさせるレトロな建物が多くて、個人的にはこちらの方がいいなと思った。

・みんなと食べたラーメンが美味しかった。

8月の巡検は、北海道開拓の村を予定しています。

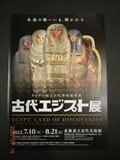

今月は今まで活動が制限されていた鬱憤を晴らすべく(⁈)、2回続けて出かけて来ました。その第1回目として学校祭の代休日の7月12日(火)に、北海道立近代美術館へ行きました。2年前に行くつもりで、しかしコロナ禍で中止となった古代エジプト展を観覧することが目的でした。参加者は3年次生2名、2年次生1名、そして今月入部した1年次生1名、顧問の菊池教諭の計5名でした。

地下鉄西18丁目駅に集合し、徒歩で北海道立近代美術館へ向かいました。

今回の古代エジプト展は1818年設立、約2万5千点にのぼる世界屈指の質と量を誇るエジプトコレクションを有するオランダのライデン国立古代博物館の所蔵品から、人や動物のミイラを含む約250点が厳選されて展示されていました。7月10日(日)に始まったばかりということもあり、平日にもかかわらず大変混み合っていました。日本の博物館・美術館の慣習に倣い写真撮影は禁止でしたが(諸外国では写真撮影可が多い)、生徒たちは貴重なコレクションを直接見ることで、各々様々な発見をしている様子でした。

古代エジプト展を見た後は常設展も見学し、歴史やアートにたっぷり触れる一日となりました。美術館内の休憩スペースはゆったりしていて、当日のまとめの作業もその場でゆとりをもって行うことができました。

生徒たちは次のような感想を述べていました。

・ピラミッドや神殿の模型はあまり見ることの出来ないものだったので、貴重な機会でした。

・ミイラをCTスキャンなどの最新技術で調べることで、病気や身につけていたものを発見できて面白いと思った。

・エジプト文明は前から興味があったけど、新しく知ることもあって良かった。

・動物のミイラもあって面白かった。

・ミステリアスな雰囲気を感じた。またミイラを納める棺は石だと思っていたので、木で作られていたことが意外だと思った。

・常設展の中原悌二郎さんの作品は初めてでしたが、建物も人物も本物にしか見えなくてすごいと思った。

・「祈りの朝」は、戦争時代の日本の様子をよく表せていると思った。

・美術の時間に油絵をやった時にとても苦労したけど、ここでは大きな油絵があってこれを完成させていることに驚いた。

・油絵での陰の作り方、絵の具の濃淡など、自分の作品作りにも活かせそうなものばかりだった。

7月第2回目の巡検は、小樽市総合博物館の見学へ行きました。次回報告します。

5月は部員の体調不良など様々な事情で残念ながら活動できず、今年度2回目の活動は6月11日(土)に札幌市資料館と北海道大学植物園へ出かけました。どちらも札幌の中心部に位置する便利な立地で、札幌の歴史や北海道の自然を学ぶのにぴったりな施設です。参加者は3年次生2名、顧問の菊池教諭と武藤教諭の計4名でした。

地下鉄大通駅に集合し、大通公園を歩きながら札幌市資料館へ向かいました。

札幌市資料館の建物は大正15年(1926年)に、札幌控訴院として誕生しました。控訴院は現在の高等裁判所にあたるもので、札幌では昭和48年(1973年)に裁判所合同庁舎が新設されるまで裁判が行われてきましたが、その後は札幌市資料館として市民に開かれた施設となり、令和2年(2020年)12月に国の重要文化財に指定されました。札幌軟石とレンガを交互に組み合わせて積み上げる工法で作られており、その外観も特徴的です。

建物の中は、まちの歴史展示室、美術作品展示のための貸しギャラリー、札幌出身の画家・漫画家のおおば比呂司さんの記念室、そして刑事法廷展示室からなっていて、生徒たちは興味深そうに見学していました。

刑事法廷展示室では、当時の裁判の雰囲気を感じることができました。また大正・昭和初期に実際に起こった事件の紹介・説明もあり、その内容に生徒たちも驚いていました。

札幌市資料館の次は、徒歩10分ほど札幌駅方面へ向かい北海道大学植物園へ行きました。この植物園は、札幌農学校(北海道大学の前身)の教頭だったW.S.クラークが、1877(明治10)年に開拓使に対し植物学の教育には植物園が必要であると進言したことに始まります。開拓使によってつくられた博物館とともに植物園用地(現在地)が札幌農学校に移管され、のちに初代園長となる宮部金吾が計画・設計をし、1886(明治19)年に開園しました。近代的植物園として我が国で初めて造られたもので、日本で2番目に古い植物園です。その後、高山植物園(1938(昭和13)年造成)やカナディアン・ロックガーデン(2001(平成13)年造成)などが整備され現在に至ります。また、1989(平成元)年には博物館本館等が国の重要文化財に登録されました。

様々な施設がある中、今回は博物館、構内の植物、温室を見学しました。

博物館ではヒグマや絶滅したエゾオオカミなど北海道で見られるたくさんの動物の剥製があり、生徒たちは熱心に見学していました。南極で生き残った樺太犬タロの剥製も印象的でした。

博物館見学後は自由に構内を見学し、温室に集合することにしました。生徒たちは各々見学し、たくさんの植物の美しさを堪能しました。

最後に集合した温室の休憩場所で、1935年に撮影されたアイヌの熊送りの動画が上映されていて、生徒も教員もその貴重さに驚きながら見入りました。

生徒たちは次のような感想を述べていました。

・札幌市資料館では札幌の歴史を知ることができ、展示品も興味深かった。

・おおば比呂司さんの絵本や童話が素晴らしかった。

・北大植物園の博物館では動物の剥製や卵を見て、動物の大きさと卵の小ささのギャップを感じた。

・途中まで雨が降っていたのが残念だったけど、そのおかげか晴れてからきれいな写真を撮れた。

次回の巡検は、7月に北海道近代美術館や小樽博物館の見学を計画しています。

今年度最初の活動として、4月29日(金・祝)にサケのふるさと千歳水族館へ出かけました。本当は昨年度3年生が卒業する前に一緒に出かけたかったのですが、コロナの影響で叶わず、今回やっと訪問が実現しました。参加者は3年次生2名、2年次生1名、顧問の菊池教諭と武藤教諭の計5名でした。

JR札幌駅に集合し、新千歳空港行きの快速エアポートで千歳駅へ向かいました。千歳駅から徒歩10分程度の近距離にあり、道の駅に隣接していることから車で訪れる人もたくさんいました。

「日本最大級の淡水魚水族館」という触れ込みどおり、入口から最初にお目にかかる「サーモンゾーン」・「支笏湖ゾーン」では、サケ以外にイトウやチョウザメなどサケ科の仲間やヒメマスを見ることができました。また「体験ゾーン」や「カイツブリ水槽」では、ドクターフィッシュに触れたり水鳥のカイツブリを至近距離で観察することができました。

さらに「千歳川ロード」・「世界の淡水魚」・「水中観察ゾーン」・「なるほど⁉サーモンルーム」などのエリアでは魚以外の水辺の生物のことや、アイヌの人々・北海道開拓に関わるサケの利用法など、様々な視点で自然を学ぶことができました。

見学を終わりかけた頃、サケの稚魚の放流体験の案内があり、コップに入れた稚魚を川に放流することができました。観光客の方々も歓声を上げて楽しんでいて、貴重な経験になりました。

生徒たちは次のような感想を述べていました。

・サケと人間の関わりの歴史やサケの放流について、様々なことを学ぶことができました。ドクターフィッシュの体験は面白かった。

・他の水族館では見られないものがたくさんあって興味深かった。あと親サケがボロボロになって卵を守っているのがすごいと思った。感謝して食べます。

・タレントのさかなクンが来たことに関する展示に驚いた。また近くに公園や道の駅があって、とても良い場所だったと思いました。

次回の巡検は小樽方面を計画しています。

【2022年度】郷土研究部の紹介

今年度は4月末の段階で新入部員がおらず、2年次生男子1名、3年次生女子2名の計3名で活動をスタートすることになりました。(顧問は菊池教諭、武藤教諭の2名です。)

これまでと同様、文化的活動と自然観察活動を組み合わせながら、月に1~2回程度、土曜日を中心に巡検を行っていきたいと思います。部会以外でも連絡を密にして、巡検の企画や活動報告の展示物作成のための打ち合わせを重ねていく予定です。一昨年度・昨年度はコロナ禍で例年の半分程度しか活動できませんでしたが、今年度は毎月必ず巡検に出かけたい、と部員一同張り切っています。校内での活動場所は2階ホールまたは社会科教室です。

なお新入部員はいつでも募集中です。気軽に声をかけてください。

(今年度最初の巡検、サケのふるさと千歳水族館にて)

年が明けてから初投稿です。1月に冬休みが明けてから、北大博物館や北海道博物館、千歳水族館の見学など活動の計画を立てていましたが、すべて蔓延防止の関係で出かけることができませんでした。本当は2月末に受験を終えた3年生も交えて、惜別の集いを兼ねた活動をしたかったのですが、残念ながら叶いませんでした。

卒業式前日の2月28日(月)、卒業式予行前の昼休みに短時間ではありましたが、3年生と後輩たちの惜別の場を設けました。卒業する2人は道内の大学に進学するということなので、都合が合えば新年度の最初の活動にOBとして来てくれないかな、など話が盛り上がりました。手作り感たっぷりの色紙と記念撮影で、3年生を送り出すことができました。

3~4月にかけてはまだ先が読めませんが、新入生の勧誘と次年度の活動場所・内容について、部員と顧問でじっくりと考えていきたいと思います。

12月の活動は11日(土)に、西区の手稲記念館と白い恋人パークに出かけました。どちらも地下鉄宮の沢駅から徒歩数分の場所に位置しており、札幌の開拓についてと、現在の札幌の観光名所を同時に見ることができる貴重な機会となりました。参加者は2年次生2名、1年次生1名、顧問の菊池教諭と武藤教諭の計5名でした。

地下鉄東西線の宮の沢駅に集合し、最初は手稲記念館へ。手稲記念館は手稲町と札幌市の合併を記念して、昭和44年に開館しました。主に手稲方面の開拓当時の様子や、今日に至るまでの郷土の歴史を解説しており、遺跡からの出土品や古文書、生活用具などの歴史資料が多数展示されています。動物の剥製から古い土器、開拓当時の道具や文書など様々なものがあり、生徒たちは身近な場所の意外な歴史の深さに驚いていました。

手稲記念館の次に、近接する白い恋人パークへ行きました。Jリーグのコンサドーレ札幌の練習場も隣にあることで有名ですが、「白い恋人」などの製造ラインが見学できる他、 チョコレートの歴史を学べるコンテンツがあります。またISHIYAオリジナルスイーツが味わえるカフェや、お菓子作りを楽しめるスペースもあることから、『観て、知って、味わって、体験できる、しあわせとお菓子のテーマパーク』が売りになっています。コロナになるまでは外国人観光客を中心にごった返している状態でしたが、今は日本人観光客を中心に、少しづつ訪問者も戻ってきている雰囲気でした。施設内は日々リニューアルしているようで、来たことがある生徒も初めて来る生徒も、新鮮な気分で見学していました。

今回の巡検で、生徒たちは次のような感想を述べていました。

【手稲記念館について】

・初めて来ましたが、今の西区・手稲区になるまでの流れや、昔の機械や書類などをいろいろ見ることができて面白かったです。

・展示物でリアルさが伝わって、より詳しく昔のことを知ることができたと思う。

・ガソリンエンジンで放水する消火器(消防車?)は全くイメージがなくて、とても驚いた。

【白い恋人パークについて】

・初めて来ましたが、工場見学もできて面白かったです。また白い恋人パークの歴史や、賞味期限改ざん事件のことなども知ることができて勉強になりました。

・建物がきれいで、またクリスマス仕様の内装も良かった。謎解きも面白かった。

・館内の施設だけでなく、屋外にあったロンドンバスやタクシーなども印象的でした。

次回の巡検は1月の予定で、行き先は検討中です。

11月の活動は27日(土)に、中島公園内の豊平館見学とKitaraホールでの札幌交響楽団演奏会鑑賞に出かけました。この企画は本来は8月21日(土)に予定していましたが、コロナの影響で実施できず今回がリベンジとなりました。豊平館・Kitaraホールのどちらも建築物として大変立派で、外から見るだけでも価値の高さが分かるものでした。参加者は2年次生2名、1年次生1名、顧問の菊池教諭の計4名でした。

地下鉄南北線の中島公園駅から徒歩5分もかからず、豊平館へ到着。元々は北海道開拓使直営の洋風ホテルとして1880年(明治13年)11月に建設され、明治・大正・昭和と3代にわたり天皇家が訪れた由緒ある建物です。1964年(昭和39年)には国の重要文化財に指定されました。生徒たちは初めて訪れるこの建物の歴史の深さに、興味津々でした。

豊平館見学の後は、これもまた徒歩5分もかからずKitaraホールへ。1997年(平成9年)7月に開館した、札幌が世界に誇る音楽ホールです。今回は札幌交響楽団のボランティアグループのご厚意で、演奏会に招待していただきました。ワルツを中心とした名曲コンサートで、指揮者バーメルト氏の解説(英語‼日本語通訳付き)を交えながらの楽しい内容でした。小学生の時にKitaraホールで札響の演奏を聴いたことがあるという生徒もいましたが、高校生になって改めて聴くプロオーケストラの生演奏の迫力に大変驚いていました。

今回の巡検で、生徒たちは次のような感想を述べていました。

【豊平館・Kitaraホールについて】

・豊平館は初めてで、昔の建物の造りや人々の生活の一部を知ることができて良かったた。キタラは久しぶりでしたが、大理石のオブジェの話などは知らなかった。

・豊平館は建物がきれいで、また昔の文化を知ることもできて良かった。

・豊平館は外側は洋風だけど、内部にはドアの横の札や壁にかかった書や絵など和風のものもあり、文化が混合していた。キタラは建物の外観だけでなく、建物の外や中に芸術作品があり、ホールもただステージがあるだけではなく曲線が印象的なデザインで、小学生の時に見た印象よりも面白かった。

【コンサートについて】

・クラシック音楽をコンサートで聴くのは初めてでしたが、強弱がすごくて感動しました。

・初めてステージの後ろ側から聴いて、指揮者の動きがよく分かった。強弱がすごくはっきりしていて良かった。ハープの音色がきれいだった。

・クラシック音楽をあまり聴いたことがなかったのですが、周りの人のように音楽に合わせて体を揺らしたり目をつぶったりしていると、それだけで自分も音楽の雰囲気に乗っていけるような気がしてきました。

次回は、西区の手稲記念館と白い恋人パークを訪問する予定です。

10月17日(日)の円山動物園に続いて、10月30日(土)に小樽水族館へ行きました。動物好きな部員が多く、動物系は今年度3回目です。前回と同じく当日は低気温ながら天気は良く晴れて、小樽の街もたくさん人が出ていました。参加者は2年次生2名、1年次生1名、顧問の菊池教諭の計4名でした。

札幌駅からJRとバスを乗り継ぎ小樽水族館に到着すると、すぐにオタリア(オットセイの仲間)とイルカのショーが始まるということで、すぐに会場へ向かいました。オタリアやイルカの見事なショーに、ほぼ満席の客席から喝采が上がっていました。

ショーを見た後は、館内・屋外の海の生き物たちをじっくりと観察しました。本やテレビでは観たことがあっても、本物を目にする機会はなかなかないので、とても貴重な経験になりました。

今回の見学で、生徒たちは次のような感想を述べていました。

【小樽水族館について】

・普段見ることの出来ない魚や、初めて見る魚もいて面白かった。名前を忘れてしまったけど、トマトが主食の大きな魚がいることに驚いた。

・ペンギンやセイウチのショーもあるそうなので、また来てみたい。

・「休んでいるだけ」という魚が岩などの周りで固まっている様子は、想像したこともなかったので面白かった。

【小樽の街並み、札幌との違いについて】

・札幌と違って少し昔の雰囲気が強くて興味深かった。紅葉がより映えていた。

・漁業の様子がバスから見えました。船もしっかり見たことがなかったのですごいと思いました。

・札幌のように碁盤の目のような街並みではなく、また坂や和風・洋風の建物などの景色が印象的でした。

次回はコロナの影響で8月に行くことができなかった、豊平館見学と札幌交響楽団演奏会鑑賞です。

7月にノースサファリへ行った後、コロナの関係で再び部活動が出来ない期間が続き、8月・9月に予定していた巡検は中止になりました。10月に入りやっと活動が出来るようになり、活動再開第1弾として10月17日(日)に北海道神宮・円山動物園見学へ出かけました。もともと円山登山を予定していましたが、前日の雨・当日の低気温が予想され、予定を変更しました。しかし当日は低気温ながら好天に恵まれ、まさに活動日和でした。参加者は2年次生2名、1年次生1名、顧問の菊池教諭の計4名でした。

地下鉄東西線円山公園駅に集合して、紅葉の始まった自然豊かな円山公園内を通り北海道神宮境内へ向かいました。ウォーキングやジョギング、犬の散歩をする人、観光客、小さな子供をお宮参りに連れてきた家族などたくさんの人たちとすれ違いました。人集りがあり近づいてみると、エゾリスが数匹いて皆競うようにカメラのシャッターを押していました。

北海道神宮を見学した後は、隣接する円山動物園に直行しました。コロナ禍の名残で未だに入場は予約制でしたが、たくさんの家族連れが訪れていました。まず全員でゾウ舎を見学し、昼食後に各自で興味のある動物を観察しました。円山動物園は初めての場所ではありませんが、いつ出かけても動物たちの行動の新発見があります。

今回の見学で、生徒たちは以下のような感想を述べていました。

【北海道神宮について】

・神社の構造を知ることが出来ました。また明治天皇の誕生日やさざれ石の話など、初めて聞いたので驚きました。

・「君が代」の意味や、「衛士」が「警備員」のことであるなど初めて知りました。

・エゾリスがかわいかった。

【円山動物園について】

・円山動物園にゾウが来ることになった経緯や、昔と今のゾウ舎の違いなどがよく分かりました。また自然の環境をイメージした、ゾウのえさの採り方の工夫などがすごいと思った。

・円山動物園で初めてゾウを見て、最初は思ったより小さいと思ったけれど、近くで見ると大きくて驚いた。また爬虫類のコーナーが面白かった。

・ゾウの特徴を説明しているコーナーを見て、ゾウに意外と人間と近い部分もあることを学べた。またアザラシやきれいな色のカエルが印象的だった。

5月と6月に活動できなかった分、7月は2回出かけようということで夏休み初日に当たる7月22日(木・祝)に、3年次生から強い希望があった南区のノースサファリサッポロへ行きました。参加者は3年次生2名、2年次生2名、1年次生1名、顧問の菊池教諭・武藤教諭の計7名で、久しぶりに全員がそろいました。

地下鉄南北線真駒内駅に集合して、そこからバスに乗り豊滝小学校前で降車、その後無料送迎バスでノースサファリまで行きました。4連休の初日で天気も良く、道路は混みノースサファリにもたくさんのお客さんが来ていました。

ノースサファリサッポロは「見て、ふれて、癒される!体験型テーマパーク」がキャッチフレーズで、円山動物園や旭山動物園にいるようなキリンやゾウなどの大型動物はいませんが、小型の動物に実際に触れたり、触ることのできない猛獣に距離を置いて餌やり体験ができる施設です。生徒たちは実際に動物たちと触れ合いながら、動物や自然の大切さを学んでいました。(当日はカンカン照りで気温も高く、哺乳類を中心に動物たちも暑さにやられていたようでした。)

今回の見学について、生徒たちは以下のような感想を述べていました。

【ノースサファリサッポロの施設について】

・水辺の動物のために、川の水を使って高低差で水を循環させていることに驚いた。

・暑さ対策で動物たちに扇風機を使っているのが印象に残った。

・BBQコースや水上レストラン、デンジャラスゾーンなど工夫された様々な施設が面白かった。

【動物たちについて】

・人に慣れていておとなしい動物が多かった。

・ワニやヘビに触れあえて、貴重な経験になった。

・ピラニアやワシなどは怖かった。

【全体を通しての感想】

・実際に動物に触ることができて楽しかった。

・真駒内駅からのノースサファリまでの景色も良くて、移動も楽しかったです。

4月末に第1回の活動をした後、コロナの影響で出かけることができませんでしたが、7月に入って再び活動ができるようになり、以前から考えていた東区内に近接する札幌村郷土記念館とサッポロビール博物館へ行ってきました。参加者は3年次生1名、1年生次1名、顧問の菊池の計3名でした。

地下鉄東豊線環状通東駅に集合して、徒歩で札幌村郷土記念館へ向かいました。

札幌村郷土記念館は、北海道開拓の中心である札幌の開基の源流となった札幌村建設と大友堀の開削、そしてそれらを主導した大友亀太郎氏についての事績を中心に展示している施設です。1階には開拓当時の様子や使っていた農業用道具類や日用品を、2階には大友亀太郎氏と当時の人々の生活ぶりを示す資料を多数展示していて、特に農地に関わる書類・医学書・学校の教科書・玉ねぎ栽培と輸出に関する資料など、この地に暮らしていた人たちの暮らしぶりやその熱気が伝わる展示に、生徒たちは強い関心を示していました。

続いて地下鉄東豊線に乗り、東区役所前駅から徒歩でサッポロビール博物館へ向かいました。

1987(昭和62)年7月に開館したサッポロビール博物館は、日本初のビールに関する専門博物館です。展示は開拓使麦酒醸造所にはじまるサッポロビールの歴史を中心としたビール産業史を紹介しています。博物館の建物は明治期に建設された赤レンガの建物で、これ自体が文化財といえるもので、1890(明治23)年に札幌製糖株式会社の工場として竣工しました。1903年5月に札幌麦酒が買収し、ビールの原料となる大麦を麦芽にする製麦所に改修、1905年4月に操業を開始しました。そして1965年1月に閉鎖されるまでの60年間、製麦所として使われていました。生徒たちは展示物をじっくりと見ていて、強い関心を示していました。

今回の見学について、生徒たちは以下のような感想を述べていました。

【札幌村郷土記念館について】

・1階と2階だけでなく、階段の壁にもたくさんの展示があった。

・開拓使の人たちが使っていた農具や家具などの道具がそのまま展示されていた。

・札幌の始まりは東区であることに驚きましたが、札幌小学校や札幌中学校が中央区ではなく東区にあるのも、展示されていた古い地図や写真を見て納得しました。

【サッポロビール博物館について】

・サッポロビールに渋沢栄一が関わっていたことに驚きました。

・ビール造りに関わった人たちのつながりで、新潟や鹿児島とも関係が深いことが分かった。

・外国人観光客が、スマホの翻訳アプリを使って見学しているのを見て驚きました。

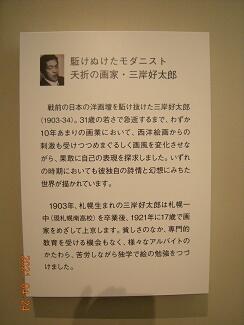

今年度最初の活動は3年次生2名、2年次生2名、1年次生1名、顧問の菊池の計6名で、4月24日(土)に北海道立近代美術館と北海道立三岸好太郎美術館を見学しました。近代美術館については、昨年ミイラ特別展見学の予定がありましたが、コロナで特別展自体がなくなったこともあり行くことができず、ある意味リベンジとなりました。

地下鉄東西線西18丁目駅に集合して、徒歩で近代美術館へ向かいました。

近代美術館では浮世絵に関する特別展をやっていて、まずそちらを見学しました。浮世絵やそれらが描かれた江戸時代の様子について、授業では習わないようなネタも多く、生徒たちは興味深そうに見入っていました。常設展については、北海道に関わる画家や彫刻家の作品が多く並び、絵も素晴らしかったのですが、生徒たちは特にガラス細工の作品にとても興味をひかれている様子でした。(*写真撮影禁止だったので、内容を紹介できないのが残念です。)

近代美術館2階の休憩スペースで各自昼食をとった後、隣接する三岸好太郎美術館へ向かいました。

札幌生まれ、戦前の日本洋画壇を駆け抜け、31歳の若さで急逝した三岸好太郎(1903~34)の作品を集めた美術館で、彼の作品が数多く展示されていました。生徒たちは三岸氏のことをあまり知らないようでしたが、フラッシュ無しでの写真撮影も可能だったことから、興味深そうに見学・撮影をしていました。

今回の見学について、生徒たちは以下のような感想を述べていました。

【近代美術館の特別展について】

・浮世絵で一番面白かったのは歌川国貞の展示品で、化け物や面白い曲芸を描いていて印象的でした。

・当時の江戸の雰囲気が感じられた。髪の毛の描き方などが細かかった。

・個人的には「流行猫の曲鞠」というのが、かわいくて良かったです。

・浮世絵から当時のいろいろな文化や流行のものが分かって面白かった。

・浮世絵がメディアのようになっていたことを、初めて知ることができて良かった。

【近代美術館の常設展について】

・20メートルくらいの長い作品があって、四季や物語を歩きながら見て楽しめるのが印象的でした。

・ガラスの作品には人型、玩具のようなもの、氷のように見えるもの、柔らかそうに見えるもの、など様々なものがあり面白かった。

【三岸好太郎美術館について】

・赤色、青色、黄色、で様々な意味を込めた三岸好太郎の絵がシンプルかつ思い(情熱)のあるものでした。

・人物画から抽象的なものまで、多種多様な作品があって興味深かった。

【全体を通しての感想】

・近代美術館の庭にもいろいろな作品があって楽しめた。

・たくさんの作品を見ることができて、また普段一人では来ないので良い経験になった。

また、教職員と生徒との連絡手段について、次のように規定しています。

教職員と児童生徒との連絡手段に係わる規定(H27.6改定).pdf