北海道札幌英藍高等学校

北海道札幌英藍高等学校

またまた更新が滞りました。すみません。年明け1月は活動報告のまとめに費やし、2月と3月にそれぞれ巡検を行いました。

郷土研究部2月の活動は、2月1日(土)に大通公園から中島公園にかけてまち歩きをしました。10月の平岸地区巡検でお世話になった杉浦正人さんの本(「さっぽろ探見」、北海道新聞社)を参考に、札幌中心部の気になる所を1年生が選んで見てきました。今回は3年次生1名、2年次生2名、1年次生1名、顧問の菊池教諭・武藤教諭の計6名での活動となりました。

地下鉄大通駅に集合し、最初に日本基督教団札幌教会へ向かいました。

この教会は八角塔が特徴的な石造りの教会で、1904(明治37)年に建てられました。札幌は明治時代、開拓を指導するために来た外国人の影響もあり、キリスト教の布教が盛んとなり、この教会もその名残の一つです。残念ながら中を見学することはできませんでしたが、外観から雰囲気を感じることができました。

札幌テレビ塔の南側に位置し、この教会から見える場所に札幌北光教会があり、こちらにも来てみました。建物が近代的で石造りとは対照的なのが印象に残りました。

教会を見た後は、雪祭り会場設営でにぎわう大通公園に立ち寄りながら、本にも出ている札幌軟石の蔵を見学しました。込み入った飲食店街の中にあり、あっけない印象もありましたが、平岸地区巡検でよく見かけた札幌軟石が使われていることははっきり分かりました。

札幌軟石の蔵を見た後は札幌中心部のお寺を見るということで、少し離れた日泰寺(南6西10)を訪れました。残念ながら外観だけの見学になりましたが、すすきのから石山通方面へ向かう形となり、札幌の中心部とはいえなかなか訪れる場所ではなく、大変興味深かったです。

最後はさっぽろ雪まつり協賛行事「ゆきあかりin中島公園」が行われている、中島公園へ向かいました。ライトアップのイベントは夜に行われるのであまり人がいないと思いきや、外国人を中心にたくさんの観光客がすでに訪れていて驚きました。

生徒たちは以下のような感想を述べていました。

・教会はお祈りや賛美歌を歌う以外にも、色々な人が集まってイベントを行っていることを知った。

・思っていたよりも近場に異なる宗教の建物が多くあり、神社の方では観光目的で来られている人もいて驚いた。

・雪祭りの雪像を作る過程を見ることが初めてで、新鮮な経験だった。

・雪祭り会場や中島公園以外でも、たくさんの外国人観光客がいた。

・外国人観光客が、どんなところに魅力を感じて来てくれているのかが気になった。

郷土研究部12月の活動は、12月14日(土)に北海道博物館を見学しました。前回も述べましたが、ここ数年秋に開拓の村と北海道博物館をセットで見学しています。互いに関連が深いので、何度来ても新しい発見があります。今回は菊池教諭の大学時代の後輩で、博物館の学芸員を長年勤めている会田理人氏から見学前にいろいろな説明を受けることで、より深く学ぶことが出来ました。今回は3年次生1名、2年次生1名、1年次生2名、顧問の菊池教諭の計5名での活動となりました。

地下鉄東西線新札幌駅に集合し、バスで北海道博物館へ向かいました。

最初に学芸員の会田さんから博物館についての簡単な説明から・・・でしたが、3年次生からなぜ学芸員を目指したのかなどの積極的な質問もあり、当初15分程度の予定が30分以上のお話となり、嬉しい意味で予定が狂いました。1・2年次生も目を輝かせながら、話に聞き入っていました。

その後、展示物の見学に移りました。最初の考古学分野、そしてアイヌと和人の関わりなどの歴史分野は菊池教諭から簡単に説明をしましたが、明治時代以降からアイヌ文化のブース、そして開拓期~現代に至る部分は生徒たちが自由に見学をしました。最後に特別展の「北海道のお葬式」も見ましたが、印象的な展示が多く生徒たちも驚いていました。

生徒たちは、以下のような感想を述べていました。

・最初のブースでは、北海道を中心とした周囲との距離感を目で見て感じ取ることができ、説明だけではなく肌でもそれを感じることが出来た。

・今回はたくさんのものを意見を交わしながら見ることが出来た。前回きちんと見ていなかったことや気づかなかったことなどに着目できて良かった。

・ニシンは食用よりも肥料に加工されて販売されることの方が多かったことを知った。

・学芸員さんの話を聞いて、博物館の新たな見方や楽しみ方を知ることが出来た。

・アイヌの服を作るのにどれだけの材料と時間を使うのかが気になった。

・学芸員になるのがとても難しいことが分かった。

・世界規模で見ると、北海道よりも北にある地域がたくさんあることに気づいた。

・2階にあった昔の人の生活を模した家が見たことのないものが多く、他にはどのようなものが生活する上で使われていたのかが気になった。

冬休みは活動を休み、休み明けの1月中はこれまでの活動報告をまとめる時間に充てる予定です。

郷土研究部11月の活動は、11月9日(土)に北海道開拓の村を見学しました。ここ数年、秋に開拓の村と北海道博物館をセットで見学していますが、互いに関連が深い上に、開拓の村はかなり大きく1度に全てを見学できる訳ではないので、何度来ても新しい発見があります。今回は部長を中心に見たい建物などをある程度絞って見学し、しっかり学ぶことが出来ました。今回は2年次生1名、1年次生3名、顧問の菊池教諭・武藤教諭の計6名での活動となりました。

地下鉄東西線新札幌駅に集合し、バスで開拓の村へ行きました。

2年次生は昨年も参加していて記憶も新しいのですが、1年次生は小学生の時に来て以来という生徒もおり、また高校生になってから見学するのは物理的にも精神的にも視点が変わっていることから、新鮮な気分で学んでいました。

生徒たちは、以下のような感想を述べていました。

・洋風建築と和風建築、そしてその2つが混ざった建物などがあり、その当時の欧化政策との関連を感じた。

・新聞を作る過程で、コンピューターのない当時の活字を組んでいく手作業の大変さを知り、不便な時代でも情報を伝えようとする意欲がすごいと思った。

・開拓の村は来たことがあったけど、見学する場所を絞ったのでじっくり解説を読んだりゆっくり見ることが出来た。以前とは違う視点で新鮮な気持ちで楽しめた。

・北海中学校に展示されていた昔の文房具の中で、石筆や石盤は見たことがなくて気になった。

・酒造商店や病院が面白かった。また商店や理髪店の値段が気になった。

・和洋折衷の建物の作りが興味深かった。

12月は北海道博物館の見学に行きました。次回、その様子を報告します。

ホームページの更新が滞っていました。すみません。この秋も毎月巡検していましたので、報告させていただきます。

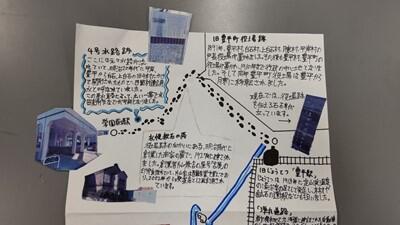

郷土研究部10月の活動は10月27日(日)に「平岸地区まち歩き」と称して、豊平区平岸方面の史跡見学と、平岸地区のまちづくりの中心を担っている平岸ハイヤー(株)が主催してる平岸マルシェ見学に出かけました。部員数名が一般社団法人「まちづくり篠路」に関わっていて、まちづくりについての先行事例が多い平岸地区を学びたい、という希望から今回の活動になりました。今回は3年次生1名、1年次生4名、顧問の菊池教諭・武藤教諭の計7名に加えて、「まちづくり篠路」のメンバーの方々も帯同しての活動となりました。

地下鉄東豊線学園前駅に集合し、以下の史跡を見学しました。

・連合用水路跡

・豊平町役場跡(豊平4-6)

・札幌軟石の蔵(豊平4-5、現在は宮越屋珈琲)

・定山渓鉄道:豊平駅跡(豊平4-9)

・煉瓦と札幌軟石の元リンゴ倉庫(平岸3-2、現在はよさこいチーム:平岸天神の太鼓練習場)

生徒たちは平岸地区の歴史を学びながら、まちづくりに求められる「自分の住むまちをより好きになるきっかけ」を模索していました。

各史跡を見学した後、平岸ハイヤー(株)前に到着して平岸マルシェ・煉瓦造りの元リンゴ倉庫(現在はダイニングバー)・元リンゴ選果場(現在はサッポロコーヒー館)、そして平岸マルシェの様子を見学しました。平岸マルシェでは、札幌月寒高校の生徒たちが総合的な探究の時間の一環で参加しており、また北海学園大学のサークルの学生たちも関わっていて、生徒たちの刺激になっていました。平岸マルシェの運営の中心である平岸ハイヤー(株)の神代晃嗣様にまちづくりについてのお話もいただき、部員たちには新鮮かつ貴重な機会となりました。

いつもは生徒たちの感想を載せていますが、今回は見学後に生徒たちがまとめたミニポスターの写真を、以下に提示します。

今回の活動は見学旅行直後で2年次生が休養のため参加できませんでしたが、1年次生は4名全員が参加でき、団結を深めていました。

次回は、11月の北海道開拓の村巡検について報告します。

郷土研究部9月の活動は9月7日(土)に、昨年の同時期と同じく「豊平館見学・札響演奏会鑑賞」を行いました。豊平館と演奏会会場の札幌コンサートホールKitaraはどちらも中島公園内に位置しており、歴史的建造物の見学と音楽鑑賞を同じタイミングで楽しむことができました。今回は3年次生1名、2年次生2名、1年次生2名、顧問の菊池教諭の計6名での活動となりました。

地下鉄南北線中島公園駅改札前に集合し、最初に豊平館へ向かいました。

豊平館は、北海道開拓使が開拓使直営の洋風ホテルとして1880年(明治13年)11月に建築したのが始まりで、明治・大正・昭和と3代に渡り天皇家が訪れた由緒ある建物です。1964年(昭和39年)には国の重要文化財に指定されていて、2011年(平成23年)までは市営結婚式場、現在は交流施設として歴史的な展示物の紹介や演奏会会場、会議室としての利用など様々な形で活用されています。またボランティアガイドも常駐していて、本校も過去に何度かお世話になっています。今回もご案内をいただいて、豊平館見学を通して明治時代から現在に至るまでの北海道開拓と札幌の歴史を知ることができました。

豊平館見学後は、隣接する札幌コンサートホールKitaraへ向かいました。

当日の演奏会は札響名曲コンサート「鉄路は続くよ、どこまでも 続オーケストラで出発進行!」というタイトルで、鉄道に関連した曲を集めた珍しい、しかし親しみやすいコンサートでした。出演者は以下の通りでした。(敬称略)

*********************************

指揮:秋山和慶 お話と朗読:市川紗椰 歌:ベイビーブー

お話と構成:岩野裕一 管弦楽:札幌交響楽団

*********************************

生徒たちはダイナミックなオーケストラの生演奏だけでなく、人気グループの歌やコンサート構成者と指揮者の軽妙なトーク、人気女優の朗読とオーケストラの見事なコラボレーションなど、普段のオーケストラコンサートでは味わえないような様々なパフォーマンスを、存分に楽しむことができました。

生徒たちは、以下のような感想を述べていました。

・昨年も見学した豊平館だが、新しい学びを得られた。豊平川はアイヌ語由来だが、豊平館は「札幌が豊かで平和な街になるように…」という願いが込められている。

・新しいメンバーと出かけたので、いろいろなことを話して自分とは違う意見を共有できて良かった。

・豊平館の内装が、柱の形や鏡によってより広く見せようとするなどの細やかな気配りがされていて驚かされた。

・ガイドの方の細部にわたる案内のおかげで、たくさんの知識を得られた。

・普段はクラシックやオーケストラの音楽を聴きませんが、実際にコンサートに来てみるととても楽しかったです。特にいろいろな自然などの風景を表現していたところに関しては、オーケストラの規模での演奏ならではの良さが感じられました。

・座席が演奏者の後ろ側で、普段見る視点とは別の見え方・聞こえ方だったので、その点でも楽しめた。

・「夜行郵便列車」は、夜は重く暗い音色だったが、夜明けの時は明るく軽やかになっており、時間の流れを感じることができた。

10月の活動は、豊平区で平岸マルシェを見学する予定です。

また、教職員と生徒との連絡手段について、次のように規定しています。

教職員と児童生徒との連絡手段に係わる規定(H27.6改定).pdf