北海道札幌英藍高等学校

北海道札幌英藍高等学校

年が明けてから初投稿です。1月に冬休みが明けてから、北大博物館や北海道博物館、千歳水族館の見学など活動の計画を立てていましたが、すべて蔓延防止の関係で出かけることができませんでした。本当は2月末に受験を終えた3年生も交えて、惜別の集いを兼ねた活動をしたかったのですが、残念ながら叶いませんでした。

卒業式前日の2月28日(月)、卒業式予行前の昼休みに短時間ではありましたが、3年生と後輩たちの惜別の場を設けました。卒業する2人は道内の大学に進学するということなので、都合が合えば新年度の最初の活動にOBとして来てくれないかな、など話が盛り上がりました。手作り感たっぷりの色紙と記念撮影で、3年生を送り出すことができました。

3~4月にかけてはまだ先が読めませんが、新入生の勧誘と次年度の活動場所・内容について、部員と顧問でじっくりと考えていきたいと思います。

12月の活動は11日(土)に、西区の手稲記念館と白い恋人パークに出かけました。どちらも地下鉄宮の沢駅から徒歩数分の場所に位置しており、札幌の開拓についてと、現在の札幌の観光名所を同時に見ることができる貴重な機会となりました。参加者は2年次生2名、1年次生1名、顧問の菊池教諭と武藤教諭の計5名でした。

地下鉄東西線の宮の沢駅に集合し、最初は手稲記念館へ。手稲記念館は手稲町と札幌市の合併を記念して、昭和44年に開館しました。主に手稲方面の開拓当時の様子や、今日に至るまでの郷土の歴史を解説しており、遺跡からの出土品や古文書、生活用具などの歴史資料が多数展示されています。動物の剥製から古い土器、開拓当時の道具や文書など様々なものがあり、生徒たちは身近な場所の意外な歴史の深さに驚いていました。

手稲記念館の次に、近接する白い恋人パークへ行きました。Jリーグのコンサドーレ札幌の練習場も隣にあることで有名ですが、「白い恋人」などの製造ラインが見学できる他、 チョコレートの歴史を学べるコンテンツがあります。またISHIYAオリジナルスイーツが味わえるカフェや、お菓子作りを楽しめるスペースもあることから、『観て、知って、味わって、体験できる、しあわせとお菓子のテーマパーク』が売りになっています。コロナになるまでは外国人観光客を中心にごった返している状態でしたが、今は日本人観光客を中心に、少しづつ訪問者も戻ってきている雰囲気でした。施設内は日々リニューアルしているようで、来たことがある生徒も初めて来る生徒も、新鮮な気分で見学していました。

今回の巡検で、生徒たちは次のような感想を述べていました。

【手稲記念館について】

・初めて来ましたが、今の西区・手稲区になるまでの流れや、昔の機械や書類などをいろいろ見ることができて面白かったです。

・展示物でリアルさが伝わって、より詳しく昔のことを知ることができたと思う。

・ガソリンエンジンで放水する消火器(消防車?)は全くイメージがなくて、とても驚いた。

【白い恋人パークについて】

・初めて来ましたが、工場見学もできて面白かったです。また白い恋人パークの歴史や、賞味期限改ざん事件のことなども知ることができて勉強になりました。

・建物がきれいで、またクリスマス仕様の内装も良かった。謎解きも面白かった。

・館内の施設だけでなく、屋外にあったロンドンバスやタクシーなども印象的でした。

次回の巡検は1月の予定で、行き先は検討中です。

11月の活動は27日(土)に、中島公園内の豊平館見学とKitaraホールでの札幌交響楽団演奏会鑑賞に出かけました。この企画は本来は8月21日(土)に予定していましたが、コロナの影響で実施できず今回がリベンジとなりました。豊平館・Kitaraホールのどちらも建築物として大変立派で、外から見るだけでも価値の高さが分かるものでした。参加者は2年次生2名、1年次生1名、顧問の菊池教諭の計4名でした。

地下鉄南北線の中島公園駅から徒歩5分もかからず、豊平館へ到着。元々は北海道開拓使直営の洋風ホテルとして1880年(明治13年)11月に建設され、明治・大正・昭和と3代にわたり天皇家が訪れた由緒ある建物です。1964年(昭和39年)には国の重要文化財に指定されました。生徒たちは初めて訪れるこの建物の歴史の深さに、興味津々でした。

豊平館見学の後は、これもまた徒歩5分もかからずKitaraホールへ。1997年(平成9年)7月に開館した、札幌が世界に誇る音楽ホールです。今回は札幌交響楽団のボランティアグループのご厚意で、演奏会に招待していただきました。ワルツを中心とした名曲コンサートで、指揮者バーメルト氏の解説(英語‼日本語通訳付き)を交えながらの楽しい内容でした。小学生の時にKitaraホールで札響の演奏を聴いたことがあるという生徒もいましたが、高校生になって改めて聴くプロオーケストラの生演奏の迫力に大変驚いていました。

今回の巡検で、生徒たちは次のような感想を述べていました。

【豊平館・Kitaraホールについて】

・豊平館は初めてで、昔の建物の造りや人々の生活の一部を知ることができて良かったた。キタラは久しぶりでしたが、大理石のオブジェの話などは知らなかった。

・豊平館は建物がきれいで、また昔の文化を知ることもできて良かった。

・豊平館は外側は洋風だけど、内部にはドアの横の札や壁にかかった書や絵など和風のものもあり、文化が混合していた。キタラは建物の外観だけでなく、建物の外や中に芸術作品があり、ホールもただステージがあるだけではなく曲線が印象的なデザインで、小学生の時に見た印象よりも面白かった。

【コンサートについて】

・クラシック音楽をコンサートで聴くのは初めてでしたが、強弱がすごくて感動しました。

・初めてステージの後ろ側から聴いて、指揮者の動きがよく分かった。強弱がすごくはっきりしていて良かった。ハープの音色がきれいだった。

・クラシック音楽をあまり聴いたことがなかったのですが、周りの人のように音楽に合わせて体を揺らしたり目をつぶったりしていると、それだけで自分も音楽の雰囲気に乗っていけるような気がしてきました。

次回は、西区の手稲記念館と白い恋人パークを訪問する予定です。

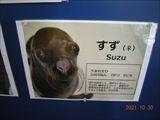

10月17日(日)の円山動物園に続いて、10月30日(土)に小樽水族館へ行きました。動物好きな部員が多く、動物系は今年度3回目です。前回と同じく当日は低気温ながら天気は良く晴れて、小樽の街もたくさん人が出ていました。参加者は2年次生2名、1年次生1名、顧問の菊池教諭の計4名でした。

札幌駅からJRとバスを乗り継ぎ小樽水族館に到着すると、すぐにオタリア(オットセイの仲間)とイルカのショーが始まるということで、すぐに会場へ向かいました。オタリアやイルカの見事なショーに、ほぼ満席の客席から喝采が上がっていました。

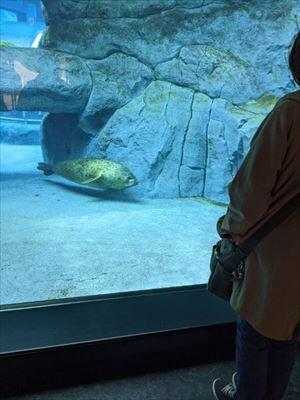

ショーを見た後は、館内・屋外の海の生き物たちをじっくりと観察しました。本やテレビでは観たことがあっても、本物を目にする機会はなかなかないので、とても貴重な経験になりました。

今回の見学で、生徒たちは次のような感想を述べていました。

【小樽水族館について】

・普段見ることの出来ない魚や、初めて見る魚もいて面白かった。名前を忘れてしまったけど、トマトが主食の大きな魚がいることに驚いた。

・ペンギンやセイウチのショーもあるそうなので、また来てみたい。

・「休んでいるだけ」という魚が岩などの周りで固まっている様子は、想像したこともなかったので面白かった。

【小樽の街並み、札幌との違いについて】

・札幌と違って少し昔の雰囲気が強くて興味深かった。紅葉がより映えていた。

・漁業の様子がバスから見えました。船もしっかり見たことがなかったのですごいと思いました。

・札幌のように碁盤の目のような街並みではなく、また坂や和風・洋風の建物などの景色が印象的でした。

次回はコロナの影響で8月に行くことができなかった、豊平館見学と札幌交響楽団演奏会鑑賞です。

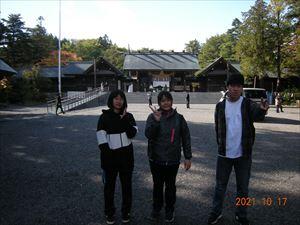

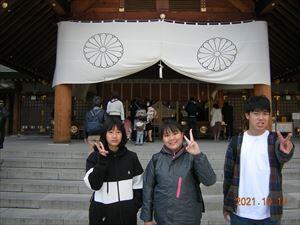

7月にノースサファリへ行った後、コロナの関係で再び部活動が出来ない期間が続き、8月・9月に予定していた巡検は中止になりました。10月に入りやっと活動が出来るようになり、活動再開第1弾として10月17日(日)に北海道神宮・円山動物園見学へ出かけました。もともと円山登山を予定していましたが、前日の雨・当日の低気温が予想され、予定を変更しました。しかし当日は低気温ながら好天に恵まれ、まさに活動日和でした。参加者は2年次生2名、1年次生1名、顧問の菊池教諭の計4名でした。

地下鉄東西線円山公園駅に集合して、紅葉の始まった自然豊かな円山公園内を通り北海道神宮境内へ向かいました。ウォーキングやジョギング、犬の散歩をする人、観光客、小さな子供をお宮参りに連れてきた家族などたくさんの人たちとすれ違いました。人集りがあり近づいてみると、エゾリスが数匹いて皆競うようにカメラのシャッターを押していました。

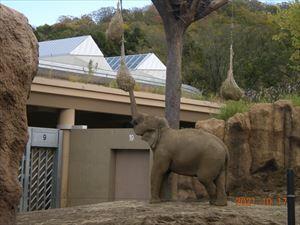

北海道神宮を見学した後は、隣接する円山動物園に直行しました。コロナ禍の名残で未だに入場は予約制でしたが、たくさんの家族連れが訪れていました。まず全員でゾウ舎を見学し、昼食後に各自で興味のある動物を観察しました。円山動物園は初めての場所ではありませんが、いつ出かけても動物たちの行動の新発見があります。

今回の見学で、生徒たちは以下のような感想を述べていました。

【北海道神宮について】

・神社の構造を知ることが出来ました。また明治天皇の誕生日やさざれ石の話など、初めて聞いたので驚きました。

・「君が代」の意味や、「衛士」が「警備員」のことであるなど初めて知りました。

・エゾリスがかわいかった。

【円山動物園について】

・円山動物園にゾウが来ることになった経緯や、昔と今のゾウ舎の違いなどがよく分かりました。また自然の環境をイメージした、ゾウのえさの採り方の工夫などがすごいと思った。

・円山動物園で初めてゾウを見て、最初は思ったより小さいと思ったけれど、近くで見ると大きくて驚いた。また爬虫類のコーナーが面白かった。

・ゾウの特徴を説明しているコーナーを見て、ゾウに意外と人間と近い部分もあることを学べた。またアザラシやきれいな色のカエルが印象的だった。

また、教職員と生徒との連絡手段について、次のように規定しています。

教職員と児童生徒との連絡手段に係わる規定(H27.6改定).pdf